A 12 AÑOS DE LA MUERTE DE PATRICIA VERDUGO PUBLICAMOS EL PRÓLOGO DE MÓNICA GONZÁLEZ PARA EL LIBRO "QUEMADOS VIVOS"

Mujeres de fuego

13.01.2020

Hoy nuestra principal fuente de financiamiento son nuestros socios. ¡ÚNETE a la Comunidad +CIPER!

A 12 AÑOS DE LA MUERTE DE PATRICIA VERDUGO PUBLICAMOS EL PRÓLOGO DE MÓNICA GONZÁLEZ PARA EL LIBRO "QUEMADOS VIVOS"

13.01.2020

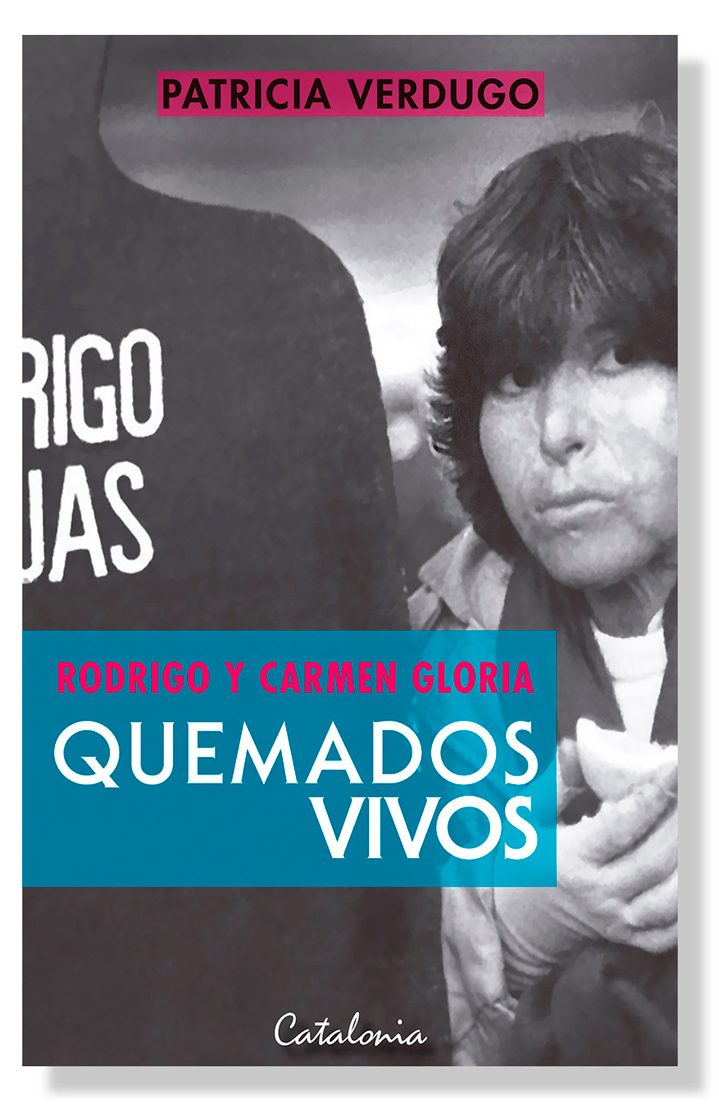

Patricia Verdugo fue una de las periodistas de investigación más importantes de América Latina. En 1986 publica un libro clave, “Quemados vivos”, en el que revela cómo una patrulla pinochetista roció de combustible a dos jóvenes militantes y les prendió fuego. Para una de sus ediciones, Mónica González, colega y amiga de Patricia, escribió un prólogo que hoy puede leerse como una extraordinaria clase de periodismo en tiempos de crisis del oficio.

Este prólogo del libro «Quemados vivos» fue difundido originalmente en Revista Anfibia.

Imagen inicial de Serpaj Chile.

Ni tú ni yo pudimos olvidar ese año 1986. Ahora que reviso mis agendas, tus escritos y los míos, y miro con detención las fotos de esos días, una vorágine de imágenes, voces y rostros irrumpen como una catarata ante mis ojos. Los hechos se entrelazan uno tras otro mientras nosotras, como si hubiéramos estado al interior de una coctelera, intentamos codo a codo mantenernos de pie para luego continuar enlazando como en un telar los sonidos de lo que vivimos el año 1973. Trece años después, esos sonidos se habían convertido en el material de nuestro primer trabajo en conjunto, luego de que Ricardo García nos propusiera hacer la historia de 1973 en base a las voces y cantos de sus protagonistas en lo que terminó siendo Chile entre el dolor y la esperanza. Fueron meses intensos en los que debimos enfrentar hechos brutales, los que cruzamos sujetándonos una a la otra. Recién ahora percibo que ese fue el año en que estuvimos más estrecha y cotidianamente unidas. Fui testigo privilegiada de un tiempo en que la violencia nos puso a prueba llevando el horror al límite mientras tú amasabas en tu vientre un pequeño latido con tal intensidad y amor, que era imposible sustraerse a tu convicción de vivir y ganarle la partida a la muerte.

Nos conocimos desde pequeñas, cuando estudiábamos en el Liceo de Niñas Nº 9 –nuestra segunda casa- ubicado en calle Clorinda Wilshaw, muy cerca de la Plaza Egaña en Santiago. Y aunque nos cruzábamos varias veces cada día, en esos años nunca nos acercamos. Ni siquiera nos dimos la oportunidad de compartir un partido de basquetbol. Por el contrario, la efervescencia que trajo consigo la elección de Eduardo Frei Montalva como nuevo Presidente de Chile en 1964 nos separó en dos trincheras opuestas. Tú eras una alumna de excelencia académica reconocida por todos los profesores y también una líder que abrazó con fervor la “Patria Joven” de la recién inaugurada Revolución en Libertad de la Democracia Cristiana. Fuiste elegida presidenta del Centro de Alumnos, derrotando a la lista de izquierda. Yo me sumergí en otra marea, la que pedía cambios más profundos al alero del Frente de Acción Popular (FRAP, forjado en la alianza de socialistas y comunistas, principalmente) y marché y canté con la misma convicción, pero en la vereda del frente.

Eran días de gran ebullición social en los que, en trabajos voluntarios, en la Federación de Estudiantes Secundarios o en distintas actividades culturales, ambas nos sentíamos partícipes de un gran y envolvente movimiento que sobrepasaba nuestras expectativas. Estábamos construyendo con distintas tonalidades un Chile más justo, con menos miseria. Y éramos inmensamente felices de participar en ese proceso, aunque desde vías opuestas. Cuando contra todo pronóstico, al año siguiente, yo gané la nueva elección del Centro de Alumnas, y tú y las jóvenes democratacristianas debieron asumir su derrota, se selló nuestra enemistad. Ni siquiera pudimos imaginar cuán dramáticamente equivocadas estábamos.

Cuando el ciclo de la enseñanza media culminó, tú partiste a la Universidad Católica a estudiar Periodismo. Al año siguiente, yo también debí partir, pero aterricé en la Universidad de Chile. Cada una tenía su camino trazado y su proyecto político y de vida. Mientras tú vibrabas entonando junto a miles “brilla el sol con nuestras juventudes, la noche muere en el ayer…”, yo me incorporaba a otras multitudes con los sones del “arriba los pobres del mundo” de La Internacional. A partir de ese momento ya no volvimos ni siquiera a divisarnos. Jamás imaginamos en esos días que pocos años después, en 1982, nos encontraríamos en una calle de Santiago, recorreríamos nuestras cicatrices y reconoceríamos en ellas el surco de aquello que nos unió y que no fuimos capaces de rescatar. Habíamos vivido cada una por separado la transformación profunda de nuestro país, y el Golpe de Estado que vino a sepultar ese proceso, nos juntaba.

Cierro los ojos nuevamente y me toma por asalto una imagen que me saca una sonrisa: tu cara traviesa cuando años más tarde te pregunté cuál era el secreto para que tu delantal blanco, el que debíamos obligatoriamente vestir cada día al llegar al Liceo de Niñas Nº9, se mantuviera albo de lunes a sábado. Soltaste una gran carcajada y me dijiste: “¡Y te creen inteligente! No tenía solo un delantal, ¡sino tres!”. Terminamos riéndonos a gritos por esos pequeños episodios que habían marcado nuestra enemistad colegial.

Cuando nos volvimos a encontrar, tu rostro seguía teniendo la determinación que yo conocía, pero ahora había una nueva fuerza en tu expresión y algo imperceptible que se ocultaba al fondo de tus grandes y bellos ojos oscuros. A partir de ahí me contaste sobre el asesinato de tu padre, un constructor civil y funcionario público ejemplar, al que amabas con devoción. De tus primeras búsquedas, de la fractura que se instaló en tu familia, del silencio y la complicidad de quienes habían sido tus amigos cuando trabajaste un tiempo en la Escuela Militar y de la misión que asumiste: encontrar a sus asesinos y llevarlos a la justicia. No era un episodio del que hablaras en público. Era tu historia íntima, no solo personal. Y esa búsqueda era también un asunto muy tuyo, que no debía interferir en tu tarea como periodista.

Conocí a tus hijos; a Edgardo y Angelita, ambos fallecidos, el primero en 1971, cuando tenía algo más de un año, y a tu niña querida, quien murió abruptamente en 1975 cuando tenía poco menos de dos años. Otro dolor del que nunca hablabas. Y a Felipe y Diego, aun pequeños, a los que me fui acercando paso a paso hasta que muy pronto, entre trabajos y actos de protestas compartidas, fuimos tejiendo una relación muy familiar. Allí, en la cocina de tu casa, yo preparaba tallarines, cazuelas o panqueques para tus hijos mientras hablábamos de nuestras vidas. Y luego, en la mesa, nos regocijábamos con sus chistes y con cómo se burlaban de nosotras, mientras yo iba aprendiendo a descifrar sus risas y silencios y haciéndolos parte de mi vida.

Cierro los ojos y te veo, con tu hermosa melena negra al viento, tus ojos ávidos por atrapar nuevas historias que relatar y tu andar decidido rumbo a tu “escarabajo”, el mismo auto que nos condujo ese año 1986 por caminos que nunca quisimos recorrer. Escucho tu voz, suave y firme a la vez, y veo tus manos recorrer el teclado de tu máquina de escribir (o de la mía) con una rapidez que causaba mi admiración. Días frenéticos, en los que escribíamos hasta altas horas de la madrugada o en los que de repente, cansadas y con hambre, partíamos a la cocina y, con el mismo ritmo con el que tecleábamos, picábamos tomates, cebolla y lo que hubiera, para luego mezclarle finas hierbas y cilantro. El aroma que se apropiaba de nuestro rincón nos hacía soltar la tensión para llegar al fin al jolgorio, cuando nos sentábamos a la mesa y las risas lo envolvían todo. Veo el rostro de Alejandro Hales o de Claudio Huepe, cuando a veces llegaban con los brazos cargados de vituallas para compartir algunas de las tantas invenciones que se les ocurrían en la mesa de mi casa en la Población Lo Hermida, a pocos metros de la Rotonda Grecia. Un respiro antes de volver todos a la calle. Allí donde imperaba el miedo y la vulnerabilidad.

Dejo correr las páginas y las imágenes y me detengo en ese miércoles 2 de julio de 1986. Desde la noche anterior nos preparamos con el estómago apretado y una cuota de esperanza para una nueva jornada de protesta nacional contra la dictadura, que debía durar dos días. Fuiste asertiva una vez más cuando recordaste que nada bueno auguraban las declaraciones del entonces ministro de Defensa, el vicealmirante Patricio Carvajal, quien declaró que no se descartaban medidas de “escarmiento” para aquellos que alteraran el orden público. Al escucharlo, tú, como muchos otros, te preguntaste qué más escarmiento que el que ya infringían a la población preparaban. Desde hacía un tiempo el Régimen daba muestras de que la sola fuerza bruta ya no le bastaba para contener las expresiones de rechazo popular que no cesaban de crecer a medida que miles iban perdiendo el miedo. De allí el temor a qué otros métodos utilizarían para impedir que los soldados más renuentes y reacios a seguir disparando y asesinando dieran un paso atrás.

Aún palpábamos las huellas del estremecimiento y el horror que se nos pegó al cuerpo cuando hacía poco más de un año, en marzo de 1985, supimos que Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino habían sido asesinados de manera brutal. Los habían degollado, dejándolos abandonados “muy cerca uno de otro, entre la hierba que bordea el aeropuerto internacional, camino a Quilicura”. No olvido tu reacción. Te conmocionaste. Escuchaste la noticia cuando manejabas tu “escarabajo” y debiste detener la marcha. Allí, aferrada al volante, volviste a sentir ese forado inmenso en tu estómago, el mismo que se metió en tus vísceras cuando un día de julio de 1976 supiste que tu padre había aparecido en la morgue. Lo sacaron de las aguas del río Mapocho, allí en la ribera norte, al frente de las instalaciones de Televisión Nacional, te dijeron… Y tú, que lo buscabas junto a tu familia desde hacía dos días, después de que desapareciera abruptamente y sin motivo desde su hogar, supiste de inmediato que tu padre había sido asesinado. Porque ya entonces sabías que ese hombre de solo 50 años y al que conocías como casi nadie, se había convertido en un “personaje a eliminar” para los que manejaban el poder de las cárceles secretas.

El pecado del constructor civil Sergio Verdugo Herrera, jefe del Departamento de Abastecimientos de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales y presidente del sindicato de los trabajadores de esa entidad estatal, fue investigar los robos que se habían producido en esa empresa del Estado y que tenían como protagonistas a uniformados coludidos con civiles del nuevo orden. Fue entonces que comenzaron a seguirlo, a interpelarlo con odiosidad y a amedrentarlo. Episodios que compartió contigo en esas caminatas que juntos hacían los domingos alrededor de la casa de tus padres, en Providencia, y que después repasarías una y otra vez, en silencio. Nunca hiciste estridencia con el asesinato de tu padre. Menos con tu dolor. La única vez que te vi perder ese control que casi siempre te acompañaba, fue cuando tontamente insistí en que atravesáramos a pie un puente del río Mapocho. Olvidé que lo evitabas, que no querías ni siquiera divisar sus aguas…

A Manuel Guerrero te unía un lazo que te emocionaba. La primera puntada la diste aquel 17 de noviembre de 1976, cuando, junto a otros periodistas chilenos y extranjeros, llegaste hasta la puerta del Campo de Prisioneros de Tres Álamos, ubicado en una alejada calle en el sur de Santiago, para presenciar la liberación de un grupo de prisioneros políticos. Eran 134 presos a los que un oficial fue llamando por su nombre, uno a uno, con tono imperativo. Con tu agudeza habitual, lo primero que retuviste fue que el preso Nº 34 fue el único que no contestó el llamado. Y apenas la lista terminó, fuiste directo hasta el oficial y le preguntaste qué pasaba con el preso Nº 34: Manuel Guerrero. Hubo nerviosismo y movimientos extraños, pero tú no te moviste de allí y con tono amable seguiste pidiendo una respuesta. Fue así como supiste que a Manuel Guerrero se lo habían llevado a otro recinto (a Puchuncaví, te dijeron) para ser interrogado por la Fiscalía Naval. Saliste de allí y nuevamente miraste los álamos que le habían dado el nombre a esa cárcel y que ahora se veían mustios y fatigados: se habían secado. De tanto grito de dolor que ha llegado hasta aquí, pensaste. Un frío recorrió tu cuerpo, porque recordaste de inmediato el río Mapocho y a tu padre asesinado hacía solo pocos meses. Fue una observación rápida, porque otro hecho capturó tu atención: el llanto de un niño en medio de los abrazos y emociones –y sobre todo de las palabras que no se pronunciaban– en ese reencuentro con los suyos, de quienes lograban salir de allí con vida. Sacaste tu voz más clara y potente para prevenir a todos que había un niño perdido. Cuando el pequeño al que tomaste de la mano por fin encontró a su madre, no pudiste disimular tu sorpresa. Eran la esposa y el hijo del preso Nº 34, Manuel Guerrero, quien saldría vivo casi por milagro, ya que se había atrevido a denunciar que lo habían torturado y, por eso mismo, continuaron maltratándolo en otra cárcel secreta.

Manuel Guerrero no quiso someterse a lo que los representantes del Régimen repetían sin vergüenza alguna en la ONU, en la OEA, y en cada foro internacional y nacional: que en Chile no se torturaba ni había detenidos desaparecidos y menos cárceles secretas. Tu publicaste su historia ese noviembre de 1976, en la revista Ercilla, en el reportaje “Estado de sitio: la liberación de los detenidos”. Cuando Manuel Guerrero regresó a Chile en 1983, una de las primeras cosas que hizo fue ir a agradecerte, esta vez a la revista Hoy, por haberle salvado la vida con ese artículo. El preso que no había salido de Cuatro Álamos ya estaba otra vez con su sonrisa ancha y su energía desbordante en Chile.

A José Manuel Parada lo sentías más cercano. Con su esposa, Estela Ortiz, habías forjado una profunda amistad en ese inolvidable grupo de mujeres que bautizamos “Mujeres por la Vida”, creado justo después de que el 11 de septiembre de 1983 el obrero Sebastián Acevedo se quemara en la Plaza de Armas de Concepción, en protesta por el secuestro de sus dos hijos por agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI). “¡Que la CNI devuelva a mis hijos!” fue el último grito que se le escuchó y su imagen envuelta en llamas –que un valiente fotógrafo registró– remeció a miles más allá de la cordillera y el mar.

El 28 de diciembre de ese año, realizamos un gran acto en el Teatro Caupolicán, con 10 mil mujeres que le dijeron no a la muerte y a la dictadura, y del que se hablaría por muchos años. Otras acciones destinadas a acortar el tiempo de la oscuridad vendrían después, siempre ideadas por ese grupo extraordinario de mujeres en donde tú y Estela –así como decenas de mujeres– encontraron una vía más donde canalizar la rebeldía que a duras penas intentaban mantener bajo control ante tanta injusticia y muerte. Ese movimiento sería también un refugio para compartir dolores, alegrías y mucha fuerza para enfrentar el terror. Tu voz y tu forma de enfrentar los momentos difíciles te convirtieron muy pronto en una gran líder.

Pero entre tú y Estela Ortiz había otro lazo tácito e invisible que las unía: la búsqueda sin tregua de justicia por sus padres asesinados por las policías secretas de la dictadura.

En esos años yo me deleitaba observándote. Tu energía y talento me impresionaban. Tanto como tu enorme capacidad de hilar voluntades y diluir desconfianzas para sacar adelante las iniciativas novedosas y sorprendentes que tu cabeza urdía sin parar para demostrarle al poder dictatorial que no nos habían sometido. Y menos humillado. Tu discurso era potente, casi tanto como tu pluma. Cuando tenías una historia en tu cabeza, eras imparable. Salías a la calle en busca de testigos y documentos, y luego te sentabas frente a tu máquina de escribir y te sumergías. Tus manos iban construyendo un texto en el cual palabras y voces se entrelazaban hasta producir imágenes. Eras rápida y no tenías piedad para corregirte. No te enamorabas de tus textos. Lo que primaba era que tu historia fuera clara, nítida y veraz, que provocara sin necesidad de calificativos. Por eso eras respetada y al mismo tiempo temida. Pero tú no te detenías en ello, ibas con tu melena característica y tu cuerpo menudo y gracioso, con prisa, en busca de tus protagonistas. Había tanto por hacer y contar.

Para ese miércoles 2 de julio de 1986 tu vida había experimentado vuelcos decisivos. Te habías enamorado y junto a tu compañero, Luis Matte, habían decidido formar una gran familia con los hijos de ambos. Esa misma relación con un ex ministro de Salvador Allende, que había sido enviado prisionero a Isla Dawson después del Golpe, te trajo complicaciones como redactora política de la revista Hoy y una de las periodistas de mayor confianza de su director, Emilio Philippi. En marzo de 1986, abandonaste la revista. Conservaste la corresponsalía de Televisa que te permitiría un mínimo piso para iniciar la nueva etapa, ya que te habías ido a vivir a la gran parcela de Luis Matte en La Florida, en donde vendían productos lecheros. Eran tiempos precarios. Ninguno de los dos tenía dinero, pero tenían tal convicción de desafiar la adversidad, que muy pronto iniciaron un proyecto que nos impresionó a todos. En una parte del extenso terreno construirían casas que venderían preferentemente a exiliados que buscaban regresar e instalarse en un lugar donde todos se protegieran de allanamientos y violencia. Con asombro tus amigos fuimos testigos de cómo en muy poco tiempo te convertiste en asesora en construcciones y en una experta corredora de propiedades. Y todo aquello mientras seguías trabajando intensamente en periodismo.

Pero el hito que cambió radicalmente tu vida sucedió también en marzo de ese año. En esos días supiste que estabas embarazada. Fue una explosión de alegría. Te estoy viendo irradiar entusiasmo, contagiando a quien fuera que se te acercara. Saco mi agenda de 1986 y veo que precisamente en ese mes de marzo nuestros encuentros se sucedían casi a diario. Había una razón para ello que iba más allá de nuestra amistad: nuestro primer trabajo en conjunto capturaba muchas horas de nuestras vidas.

El 11 de diciembre de 1985 el dueño y director del sello Alerce, Ricardo García, me citó a una reunión de trabajo. Allí me planteó su proyecto: quería reconstruir la historia de 1973, el año que se nos partió la vida en dos, solo usando sonidos. Quería un producto que se asemejara al libreto que tú y yo habíamos escrito para el acto inaugural de “Mujeres por la Vida” en el Teatro Caupolicán. Recuerdo como si fuera ayer la noche en que escribimos ese libreto. Fue el 24 de diciembre de 1983. Preparamos durante horas cosas ricas y celebramos una cálida y austera Navidad junto a tus hijos Felipe y Diego. Cuando llegó la hora en que los niños decidieron irse a la cama, despejamos la mesa de tu comedor y nos instalamos cada una con su máquina de escribir al frente, un paquete de cigarrillos y un termo de café. Y empezamos. Era un momento en que los militantes de izquierda y de la Democracia Cristiana no lograban mantenerse juntos en ningún acto, en ninguna actividad de protesta contra la dictadura. Surgían los nombres de Frei y Allende, y la batalla escalaba hasta convertirse en una batahola. Y había urgencia de aunar voluntades. Era la única vía para terminar con la dictadura.

El 11 de diciembre de 1985 el dueño y director del sello Alerce, Ricardo García, me citó a una reunión de trabajo. Allí me planteó su proyecto: quería reconstruir la historia de 1973, el año que se nos partió la vida en dos, solo usando sonidos. Quería un producto que se asemejara al libreto que tú y yo habíamos escrito para el acto inaugural de “Mujeres por la Vida” en el Teatro Caupolicán. Recuerdo como si fuera ayer la noche en que escribimos ese libreto. Fue el 24 de diciembre de 1983. Preparamos durante horas cosas ricas y celebramos una cálida y austera Navidad junto a tus hijos Felipe y Diego. Cuando llegó la hora en que los niños decidieron irse a la cama, despejamos la mesa de tu comedor y nos instalamos cada una con su máquina de escribir al frente, un paquete de cigarrillos y un termo de café. Y empezamos. Era un momento en que los militantes de izquierda y de la Democracia Cristiana no lograban mantenerse juntos en ningún acto, en ninguna actividad de protesta contra la dictadura. Surgían los nombres de Frei y Allende, y la batalla escalaba hasta convertirse en una batahola. Y había urgencia de aunar voluntades. Era la única vía para terminar con la dictadura.

La tarea era difícil. Cuando Sebastián Acevedo se quemó a lo bonzo en Concepción, en una expresión extrema para que le devolvieran con vida a sus hijos secuestrados por la CNI, un grupo de mujeres de todo el espectro político y profesional comprendió que había llegado el momento de decir basta y con unidad. Sabíamos que en el acto que realizaríamos en el Caupolicán no podía haber un solo discurso: no había una sola mujer que nos representara a todas. Y así fue como la noche del 24 de diciembre nos encontramos escribiendo en el papel la historia de nuestro propio desencuentro y reencuentro, sin nombrarnos, por cierto. Habíamos estado por tantos años separadas y ahora la violencia irracional de la dictadura nos obligaba a mirar de frente las similitudes que tenían nuestros respectivos proyectos y nuestro deseo de decir no a la muerte que invadía nuestro país. Nos fuimos sumergiendo en una pequeña burbuja y con el correr de las horas llegamos a increparnos al exponer nuestras historias y sus cegueras. Hubo también lágrimas. Y cuando pusimos punto final, el sol ya entraba por la ventana. Poco después estábamos frente al grupo fundador de “Mujeres por la Vida” leyéndoles nuestro libreto, construido a través de canciones, poemas, diaporamas y frases cortas que iban encadenando la historia de todas.

No fue solo la pasión de Ricardo García lo que nos llevó a embarcarnos en su proyecto. El desafío de hacer un trabajo utilizando solo sonidos, algo que jamás habíamos hecho, nos entusiasmó. Más aún si se trataba de dejar el registro sonoro del año que, tengo que repetirlo, nos partió la vida en dos. Así fue como el 7 de enero de 1986 nos reunimos las dos con Ricardo para fijar plazos y ya en febrero partimos. Y así fue como las voces y los cantos de aquellos meses de1973 fueron llenando nuestros espacios y nuestra mente.

Pero las urgencias seguían. Fue así como un día de abril llegaste a mi casa con Alejandro Hales. Por la expresión de sus rostros se podía adivinar que se traían alguna travesura entre manos. Y así fue: querían iniciar un programa en la radio Santiago, para el cual Alejandro había encontrado un financiamiento, que sería alimentado solo por mujeres. Y decidimos convocar a dos de nuestras amigas periodistas: María Olivia Monckeberg y Patricia Politzer.

En mi agenda de ese año quedó el registro de esas reuniones con todo el equipo y Alejandro Hales, quien estaba radiante y realmente eufórico con la posibilidad de salir al aire por una nueva vía, con la información y el análisis tan necesarios para los días de protesta y rebeldía que estábamos viviendo. El 29 de abril tendríamos una reunión en la que quedaría finiquitado el formato del programa.

Los archivos sonoros se mezclaban con mi trabajo en la revista Análisis, tu corresponsalía cada vez más intensa y demandante para Televisa, el proyecto de las nuevas casas en la parcela de La Florida, el programa de radio Santiago y las urgencias que aparecían sin cesar cada día. Hasta que el 29 de mayo el silencio se impuso en mi agenda y por varios días. Rafael, el hijo del periodista Edwin Harrington, mi gran amigo y jefe en la revista Cauce, y quien ahora trabajaba conmigo y Pedro Castillo para revista Análisis, se suicidó. Apenas Edwin me llamó, corrí a su encuentro. Cuando llegué a su departamento, allí en calle Santa Rosa a pocos metros de la Alameda, lo encontré con la mano aferrada al auricular del teléfono, a solo metros de donde yacía su hijo. Desde que me llamó, no se había movido de esa silla. El suicidio de Rafael fue una de las tantas consecuencias de la violencia imperante y que no figuran en ningún balance de la dictadura. Tú estuviste a mi lado y al lado de Edwin, quien nos necesitaba.

Al repasar esos días me doy cuenta de que el horror no se detenía y, no obstante, seguíamos. Tú asumiste un gesto que me quedó grabado: cada vez que te informaban de algún hecho terrible, de inmediato tu mano cubría tu vientre y lo acariciabas. Tu instinto primero era proteger a tu hijo. Pero nunca detuviste tu marcha. Es más, creo que trabajaste con más ahínco que nunca durante ese año. Y así fue como el 18 de junio ya estábamos nuevamente las cuatro periodistas reunidas con Alejandro Hales para discutir los últimos detalles de la grabación de prueba de nuestro programa radial, la que se hizo el 26 de junio. Ese día, “4 a las 2” (así se llamó) quedó listo para salir al aire.

No ocurrió así. No eran días normales. Por eso mismo uno evitaba planificar. En cualquier momento podía suceder un acontecimiento, la mayoría de las veces dramático, que obligaba a dejar lo que estabas haciendo para enfrentar las nuevas urgencias. El 2 de julio nos cayó encima y el estreno del primer programa se pospuso.

La verdad es que ni ese 2 de julio ni en los siguientes días pensamos en el programa en radio Santiago. Lo que ocurrió con Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas invadió cada espacio de nuestra vida laboral y personal. Tu mano se posaba recurrentemente en tu vientre mientras ibas desde la Posta Central a la casa donde se ocultaba uno de los testigos de los hechos y de allí a otro encuentro tan secreto como el anterior. Y en cada alto, encendíamos la radio Cooperativa. No hubo nadie que te hiciera aminorar la intensidad de tu caminar. Tampoco de tu indignación.

Sabías que mientras por los medios oficialistas se intentaba negar que los responsables fueran militares, la información sobre los hechos surgía desde las organizaciones sociales y profesionales que tenían miles de antenas en distintos puntos de la capital y del país. Después, los periodistas que trabajábamos en distintos medios de oposición al Régimen íbamos recogiendo los datos que emanaban desde esa increíble red para luego contrastar versiones, ir en busca de nuevos testimonios e informar.

Así, entre los papeles que guardo y que están marcados con una “PV”, tus iniciales, aparece un boletín de la Federación de Colegios Universitarios de Chile, donde quedó así consignado lo que ocurrió ese 2 de julio a las 8:15 de la mañana: “Vecinos de la avenida General Velásquez denunciaron que minutos antes, efectivos del Ejército –en varios vehículos– cercaron el lugar y dispararon contra los transeúntes. En la esquina de Veteranos del ’70 y Fernando Yunque, aprehendieron a dos jóvenes a quienes golpearon brutalmente, los rociaron con un líquido y les prendieron fuego, el que se consumió en sus cuerpos. A continuación, los envolvieron en frazadas y los subieron a una camioneta que partió con rumbo desconocido”.

El ritmo que le imprimiste a tu trabajo se multiplicó cuando supiste, ese domingo 6 de julio, que a las 15:55 Rodrigo Rojas había muerto en la Posta Central a consecuencia de las graves quemaduras que alcanzaban al 62% de su cuerpo “desde la cabeza a los pies”, como decía el parte médico oficial que tú leíste una y otra vez: “Quemaduras de segundo grado profundas en la cabeza, tronco y extremidades, también quemaduras respiratorias…”. Fuiste al encuentro de su madre, Verónica De Negri, la entrevistaste, la abrazaste. Tu rostro se contraía al recordar lo que escuchaste y viste en esas horas, casi como queriéndote convencer de que aquello era una pesadilla. Pero no, era todo real. Tu respuesta fue no dar tregua a la mentira en los meses que siguieron.

Recuerdo tu ira cuando escuchamos al entonces subsecretario del Interior, Alberto Cardemil, afirmar con vehemencia en una conferencia de prensa que todas aquellas informaciones que decían que los autores de esas horribles quemaduras en los cuerpos de Carmen Gloria y Rodrigo eran militares, formaban parte de una campaña destinada a “utilizar políticamente esta desgracia lamentable”. Y también nuestra incredulidad cuando se informó que el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alberto Echavarría, se había constituido a las 17 horas del martes 8 de julio en el 15° Juzgado del Crimen para iniciar la investigación de los hechos.

En ese mismo momento supimos que no habría justicia. Porque ambas sabíamos que la CNI y los militares más cercanos a Pinochet manipulaban de una manera abyecta a ese ministro. Ya lo habían hecho en 1984 con la investigación de los ilícitos en los que había incurrido Pinochet al comprar y construir con dineros fiscales su residencia secundaria en El Melocotón. Lo mismo hicieron cuando pusieron al ministro Echavarría al frente de otra investigación de un hecho de violencia criminal que provocó conmoción: el secuestro y asesinato del estudiante de Periodismo Eduardo Jara, ejecutado por el grupo Comando Vengadores de Mártires (COVEMA), sigla bajo la que se escondía un grupo de policías de la represión. El ministro era extorsionado con fotos donde se delataba su condición homosexual, las que agentes de la policía secreta del Régimen se encargaron de obtener. Así lo dijo el propio general Gustavo Leigh en una entrevista que le hice en 1984 y que fue publicada en revista Cauce.

Asistir al funeral y acompañar los restos de Rodrigo Rojas De Negri fue un imperativo para miles, algo que constatamos esa mañana del miércoles 9 de julio al llegar a la sede de la Comisión de Derechos Humanos, en Huérfanos esquina de Almirante Barroso. Apenas iniciado el responso (en el que participaron el embajador de Estados Unidos, Harry Barnes, y su esposa; el embajador de Francia, Paul Depis; el encargado de negocios de Italia, Francesco Caruso y otros diplomáticos), los gritos que llegaron desde la calle fueron el anuncio de la brutal embestida policial contra la multitud. En pocos minutos los gases lacrimógenos y el estruendo de vidrios quebrados inundaron el recinto. Ya no habría más ceremonia. Como ya se había hecho habitual en los funerales de las víctimas de la dictadura, nuevamente con violencia se nos impedía despedir a nuestros muertos y cumplir con el rito de acompañarlos en esas horas. Esta vez no fue la excepción: tampoco nos dejaron seguir el cortejo. Escoltado por carabineros, el féretro debió partir a toda velocidad, mientras la multitud buscaba a duras penas los medios para salir de allí y trasladarse también con rapidez hacia el cementerio. Tú te mantuviste firme a pesar de la violencia que nuevamente te obligaba a proteger tu vientre. Fue imposible no pensar en el contraste de lo que acabábamos de vivir con las escenas que nos llegaron por todos los canales de televisión del funeral de Avelina Ugarte, la madre del dictador, quien había fallecido solo tres meses antes (el 12 de abril).

No hubo tiempo para masticar la ira por lo sucedido, porque en la tarde del día siguiente el diario La Segunda informó que “organismos de gobierno entregaron este mediodía una secuencia de fotos que corresponde, según sus afirmaciones, a un video filmado por Televisión Nacional el 12 de junio de este año durante incidentes ocurridos en la Universidad de Santiago… En ese video Carmen Gloria parece supuestamente como ‘burrera’, es decir, en actividades de transportar y abastecer de material incendiario (bombas molotov) hasta la línea en que actúan otros estudiantes activistas que figuran en el video enfrentándose a Carabineros. Las bombas, según la versión de los organismos de gobierno, son del tipo inflamable que actúa sin necesidad de fuego, sino solo por contacto (ácido). El video, que no fue mostrado por ahora a la prensa, dura alrededor de 15 minutos y de allí se tomaron fotografías anexas. Aparentemente será transmitido esta noche por Televisión Nacional”.

Efectivamente esa misma noche del 10 de julio el video fue difundido por las pantallas de Televisión Nacional. Pero como no había ninguna similitud física entre la “burrera” que allí aparecía y Carmen Gloria Quintana, la burda operación diseñada por los organismos de seguridad y de comunicaciones del Régimen no tuvo impacto. Recuerdo que esa noche tú y yo nos quedamos pegadas a la pantalla, cada una en su casa. Y con vergüenza fuimos testigos de que mientras autos sin patente seguían sembrando el terror en las calles de la capital, en Televisión Nacional se daba paso a un nuevo capítulo de Informe Especial. Su reportaje estelar estuvo dedicado a la “sexualidad en Chile”. Por la pantalla vimos desfilar sexólogos y siquiatras que nos hablaban de anomalías sexuales y los tratamientos en boga. Después vino un reportaje que nos llevó a Haití, “el país del Vudú”. De lo que ocurría en ese mismo momento en los hogares de Chile, nada.

No recuerdo en qué momento decidiste hacer un libro con la historia de Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas, pero sí sé con qué fuerza asumiste que había que dejar registro de la mentira que difundían las autoridades del Régimen a través de todos sus medios y contrastarla con la verdad de lo ocurrido. Un eslabón importante de esa campaña ocurrió el 10 de julio, cuando el ministro de Defensa, vicealmirante Patricio Carvajal, salió nuevamente a refutar con tono imperativo que los autores de las quemaduras de los dos jóvenes eran militares: “Esas acusaciones carecen de base real ya que se han hecho todas las averiguaciones que así lo confirman”, aseveró. Y terminó diciendo: “Estas acciones son ajenas a la idiosincrasia y al modo de ser de los chilenos, como infringirles un daño tan cruel a otras personas”.

Al día siguiente, el 11 de julio, Carvajal volvería sobre el mismo tema en entrevista con El Mercurio. Allí afirmó que quemar viva a una persona “está fuera de nuestra manera de ser; de nuestra doctrina y de nuestros procedimientos. Esos hechos obedecen a una mentalidad malsana”. Sobre el origen de las quemaduras, Carvajal reafirmó la versión oficial: “Puede inferirse que estas personas pudieran haber estado manipulando objetos incendiarios; bombas molotov o de otro tipo y que hayan sufrido algún accidente… Hemos visto muchas veces que algunos terroristas han sido víctimas de hechos que los han afectado en los momentos que manipulaban explosivos u otro tipo de artefactos que estaban preparando. Un descuido o un error personal es causa a veces de algunos hechos…, porque cuesta imaginar que exista un ser humano que infiera hoy día en Chile una tortura a otro. Es pueril pensar que van a someterlo a un tratamiento como ése y luego dejarlos en libertad. Me parece que alguien que tuviera la mente tan torcida para someterlos a ese cruel tratamiento trataría también de darles muerte para evitar que los denunciara. Parece una cosa elemental… Por ello desmiento absolutamente la posibilidad de que los presuntos culpables pudieran ser militares… La Justicia tarda, pero llega. Tengo confianza en que se va a encontrar al o los culpables y que se va a hacer justicia”.

Patricio Carvajal, una vez, más mentía. Tal como lo hizo en los días previos al 11 de septiembre de 1973, cuando juraba lealtad al Presidente Salvador Allende y a la Constitución, mientras dirigía, desde su rol como jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, los preparativos del Golpe.

En medio de la embestida comunicacional diseñada por el Régimen para intentar acusar a Carmen Gloria y Rodrigo de haber sido ellos mismos los que se provocaron las quemaduras al hacer explotar bombas que ocultaban entre sus ropas, destacó una crónica del periodista Víctor Carvajal, publicada en La Segunda el 10 de julio de 1986, y que estremeció a muchos. Ambas la leímos varias veces y la guardamos en nuestros archivos.

“‘Los dos se pararon en el medio del camino y trataban de detener a algún vehículo, pero ninguno se detuvo. Les hacían el quite cuando veían sus caras quemadas que parecían máscaras de monstruos’. Así comenzó el relato de C.G.L., la primera persona que prestó auxilio a Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana el miércoles 2 de julio, luego que los jóvenes –ya quemados- fueran abandonados en un sector de la comuna de Renca, casi en el límite con Quilicura”, relató Carvajal al comenzar su crónica. Cuando el diario apareció en la tarde del 10 de julio, C.G.L. ya prestaba declaración ante el ministro Echavarría.

El relato de C.G.L., en la crónica de Carvajal en La Segunda, continúa: “Yo estaba trabajando, eran como las 8:30 de la mañana cuando pasó un ciclista y me dijo: ‘Esos dos de allá están re quemados’, y siguió en la bicicleta. Yo me acerqué… Fue harto grande la impresión que me llevé, porque parecían monstruos. Estaban parados en medio del camino de Quilicura, haciendo dedo y señas para que se detuviera algún vehículo. Pero ninguno paraba. Todos les hacían el quite para no atropellarlos. Cuando se dieron cuenta que yo me dirigía a ellos, se acercaron. El joven me tomó del brazo. Yo lo retiré, porque de sus dedos salía algo como aceite… Tenían los labios blancos y la cara parecía una máscara oscura. No tenían pelo. Él sangraba por la nariz y me gritaba: ‘Necesitamos un auto. Ayúdenos a hacer parar un auto’. Yo, que tengo buen corazón, traté de ayudarlos. Había mucha neblina. Hice parar un taxi. El joven dijo que tenía plata en el bolsillo para pagarlo, pero el taxista no quiso llevarlos… Les dije que fuéramos a la construcción que estamos haciendo… Ellos caminaban como robots, con los brazos abiertos. Parecía que se iban a desmayar. La misma impresión que cuando uno ve a un volado… Lo único que hacían era quejarse de dolor, especialmente la niña. Lloraba y gritaba. Pedía que le pegaran un balazo para no seguir sufriendo”.

El testigo le contó a Carvajal que estuvieron en la construcción unos cinco minutos de pie hasta que aparecieron unos carabineros. Así continúa su relato: “Los carabineros entonces les pidieron a varios trabajadores que se habían juntado en el lugar que fabricaran una banca para sentarlos. La hicimos con ladrillos y un tablón. El muchacho se sentó y la niña se acostó de guata, dejó los brazos colgando hacia abajo y apoyó su cara en la tabla mirando hacia el camino. En ese momento pasaron hartas mujeres del PEM que trabajan por aquí. Vieron su cara y varias se desmayaron de la impresión… Así estuvieron como una hora, porque la ambulancia que habían pedido los carabineros no llegaba nunca. En ese rato el joven nos pidió frazadas: tenía mucho frío. También le revisaron la ropa y lo único que tenía era una llave, no tenía plata para pagar un taxi como había dicho. Al final, como la ambulancia no llegaba, los carabineros decidieron hacer parar un auto celeste y allí se llevaron a los dos quemados a la posta de Quilicura… El joven no tenía su cámara fotográfica”.

Mientras desde las calles, los colegios profesionales, organizaciones sociales y la Vicaría de la Solidaridad iban surgiendo los detalles verídicos de esa macabra mañana del 2 de julio, las autoridades del Régimen debieron asumir que esta vez imponer la mentira no les sería esta vez tan fácil. También en Estados Unidos las horribles quemaduras que provocaron la muerte de Rodrigo Rojas y tenían en estado grave a Carmen Gloria Quintana, provocaron impacto. La Casa Blanca y el Departamento de Estado emitieron comunicados oficiales urgiendo a que se iniciaran en Chile las investigaciones necesarias que permitieran aclarar la muerte de Rodrigo Rojas y “si se demuestra responsabilidad por parte de las autoridades, se adopten las medidas apropiadas para que se haga justicia”. La inmediata reacción del gobierno estadounidense tenía una razón poderosa: Rodrigo Rojas era ciudadano norteamericano, vivía en Washington y había regresado hacía muy poco a Chile después de vivir en Estados Unidos por diez años. A ese país había llegado como exiliado junto a su madre (quien salía de un campo de prisioneros) y su hermano Pablo, de 12 años.

La actitud del gobierno de Estados Unidos provocó de inmediato preocupación entre los empresarios que ni siquiera entonces dejaron de expresar su total apoyo a la dictadura. Para amainar esos temores, sobre los posibles efectos que podría tener una reacción más firme de Estados Unidos en nuestra economía, el Régimen sacó una carta que nunca le fallaba. De improviso, el 10 de julio aterrizó en Chile el senador republicano estadounidense Jesse Helms, un viejo socio de los golpistas criollos. Al día siguiente se reunió con los ministros de Hacienda y Agricultura y el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Manuel Valdés, quien dijo que él personalmente lo había invitado. El titular de El Mercurio del día 12 de julio (Cuerpo C) no pudo ser más significativo: “La exportación de fruta a EE.UU. tiene promisorio futuro”.

En la mañana del 16 de julio supimos que el shock séptico de Carmen Gloria se había agravado a consecuencias de un virus. La desesperación cundió. Tu mirada dejó traslucir una sensación de horror que no intentaste asfixiar. La combatiste con tu mejor arma: seguiste trabajando con más fervor. Y fue en esa frenética carrera que el 18 de julio de 1986 supiste que Patricio Carvajal, Alberto Cardemil y tantos otros tendrían que comerse sus palabras. Porque fue tal el detalle y la contundencia de lo relatado por los testigos de cómo ocurrieron los hechos del 2 de julio, que ese día el general Carlos Ojeda Vargas, comandante de la Guarnición de Santiago, debió emitir una declaración pública asumiendo que “posteriores indagaciones han permitido deducir que determinado personal del Ejército habría tenido intervención en los hechos que culminaron con los dos jóvenes quemados”. Fue solo una fugaz señal de que primaba la razón, porque finalmente el Ejército debió reconocer, pero solo una mínima parte de la verdad. A través de todos los medios masivos de comunicación siguieron insistiendo en que los soldados habían “sorprendido a un grupo de personas que pretendían alterar el orden público y portaban material inflamable contenido en envases destinados a esos efectos”, que “entre ellos estaban Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas”, y que , “al volcarse uno de los envases con material inflamable, por la acción de uno de los propios detenidos (Carmen Gloria Quintana), se incendió la vestimenta de los nombrados, la que fue apagada con frazadas que llevaba el personal militar”.

La declaración del general Ojeda fue un duro golpe para ti, que ya habías reconstruido parte de lo ocurrido minuto a minuto. Sabías que el general estaba mintiendo. Y también sabías de las amenazas y amedrentamientos con los que en esas mismas horas se intentaba impedir que declararan algunos testigos. En el fondo, Patricia, tú seguías pensando que, en algún minuto, cuando el horror superara nuestra capacidad de asombro, lo que había ocurrido en esos días con Carmen Gloria y Rodrigo, el honor militar que tú habías palpado cuando trabajaste en la principal escuela del Ejército, resurgiría y provocaría un vuelco. Y cómo te dolía que aquello no sucediera.

La declaración del general Ojeda fue un duro golpe para ti, que ya habías reconstruido parte de lo ocurrido minuto a minuto. Sabías que el general estaba mintiendo. Y también sabías de las amenazas y amedrentamientos con los que en esas mismas horas se intentaba impedir que declararan algunos testigos. En el fondo, Patricia, tú seguías pensando que, en algún minuto, cuando el horror superara nuestra capacidad de asombro, lo que había ocurrido en esos días con Carmen Gloria y Rodrigo, el honor militar que tú habías palpado cuando trabajaste en la principal escuela del Ejército, resurgiría y provocaría un vuelco. Y cómo te dolía que aquello no sucediera.

Sí, es verdad, por más que busco en mis recuerdos no logró identificar el momento preciso en que decidiste hacer un libro con la historia de Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas. Pero sí sé que las mentiras del vicealmirante Carvajal, del general Ojeda y de Alberto Cardemil, entre muchos otros, aportaron una cuota del estímulo que necesitabas. Y que la idea la fuiste amasando en tu cabeza al mismo tiempo que recorrías las calles de Santiago en busca de los testimonios que te permitirían dilucidar cómo y quiénes habían quemado a los dos jóvenes que tan profundamente te habían impactado.

Un lazo extraño se había forjado entre ellos y tus hijos. Cuando hablabas de cómo Carmen Gloria y Rodrigo habían salido esa mañana a la protesta, de cómo la vida se torció para que poco después se cruzaran en el camino de la patrulla militar que había salido de “caza”, tus palabras y tus gestos mostraban que en ti ya no iba quedando espacio para más horror, que no estabas dispuesta a que tus dos hijos y el que venía fueran también víctimas de nuevos actos de violencia criminal extrema. Y tampoco de sus efectos. Sé también que hubo un gran incentivo y apoyo de la dirección y de los periodistas de Radio Cooperativa para que hicieras ese libro y que uno de los encuentros que tuviste en esos días tan álgidos te dejó una profunda huella que posiblemente aceleró tu decisión.

La conversación a la que me refiero fue con el extraordinario sacerdote José Aldunate, quien vivía muy cerca de donde ocurrieron los hechos. En General Velásquez y mucho más allá de las fronteras del barrio de la Pila del Ganso, se sabía que Aldunate era un sacerdote con una profunda humanidad y coraje, quien apenas se ejecutó el Golpe de Estado puso sus convicciones y principios al servicio de los perseguidos. Por ello, fue advertido de inmediato de lo que ocurría con Carmen Gloria y Rodrigo, y partió raudo hacia el lugar donde se encontraban los jóvenes.

Este fue el relato de lo que allí halló y que el diario La Segunda publicó el 14 de julio de 1986: “Encontré dos montones de restos de prendas de vestir calcinados. Según me dijeron los testigos, pertenecían a Rodrigo Rojas, que al momento de ser quemado saltaba de un lado a otro tratando aparentemente de desprenderse de sus ropas inflamadas. De esos montones yo recogí un pedazo de chaleco de Rodrigo, el que se encontraba fundido con los restos de su parka, una masa calcinada en la cual no se advertía cuál era el derecho y qué parte el revés. Si él hubiera llevado una bomba oculta no sé cómo podría no haber estallado cuando le dieron la golpiza las personas que lo detuvieron, tal como me lo han relatado varios de los testigos”. José Aldunate también relató estos hechos ante Carabineros y los restos de ropas chamuscadas los entregó en la Vicaría de la Solidaridad, donde ya estaban todos movilizados para asumir la defensa de Carmen Gloria y de los testigos.

El 23 de julio el ministro Alberto Echavarría resolvió que fue un movimiento efectuado por Carmen Gloria Quintana el que originó la combustión de elementos inflamables y decidió encargar reo a solo uno de los tres oficiales detenidos por presunto cuasidelito de homicidio y lesiones graves. Ese mismo día quedaron en libertad dos oficiales y cinco suboficiales. Ahora entiendo por qué una de las primeras determinaciones del ministro Echavarría fue dejar libre a los diecisiete conscriptos que formaban parte de esa patrulla. Nunca tuvo intención siquiera de reconstruir los hechos con los testigos presenciales. Al día siguiente los diarios, la radio y la televisión desplegaron el dictamen de Echavarría y la versión del único inculpado por lesiones, Pedro Fernández Dittus: “Mi pelotón se retiraba del lugar y en ese momento recibí por radio la orden de trasladarnos hasta La Pintana a sofocar disturbios de proporciones que se habían producido en calle El Roble. En vista de eso, nos retiramos y como los muchachos (Carmen Gloria y Rodrigo) insistieron que estaban bien se les dejó libres…”. La verdad oficial repetía que los efectivos militares no se percataron de la gravedad de las lesiones de los dos jóvenes.

El ministro Alberto Echavarría firmó su fallo y acto seguido se declaró incompetente y le traspasó el proceso a la justicia militar. Ya había cumplido su misión: no habría justicia.

Es cierto, que no habría justicia lo sabíamos desde el lunes 7 de julio cuando la Corte de Apelaciones de Santiago –por 14 votos contra 9- designó al ministro Alberto Echavarría para investigar los hechos. Pero siempre dejábamos anidar la esperanza de que el vuelco se produjera, de que se abriera en los tribunales una pequeña ventana que permitiera empezar a darle una vuelta a la impunidad. Por eso fue inevitable la desolación. Y era en esos momentos, los de mayor tensión, cuando tú desplegabas tus mejores cualidades para enfrentar una investigación periodística. Eras una cirujana. Todo lo ibas ordenando en estricto orden por referencia temática. En ese entonces no conocíamos la línea de tiempo y otras herramientas, pero tú ya usabas tu propia metodología. Y cuando te decidías a escribir, tu escritorio era como un quirófano: en un rincón estaban los hechos confirmados, cuidadosamente relatados por voces autorizadas –testimonios que habías rescatado arduamente, transcrito desde tu grabadora y sintetizado–; en otro rincón, las versiones que debías chequear. Desde tus dedos tecleando la máquina, los personajes hablaban claro y conciso. Y el corte cuando llegaba el momento de concluir, era profundo, pues tu escritura se hacía aguda y diáfana a la vez.

Muy pocos sabían el costo que esa búsqueda tenía para ti. La angustia que a veces te invadía. Era en esos momentos límite en que recurrías a tu Angelita y Edgardo, los hijos que se te fueron. Y también a tu padre… En esos días tu principal refugio fue tu nuevo hogar, tu compañero Luis Matte y tus hijos. Felipe y Diego fueron estoicos y comprendieron que cuando al llegar la noche su madre se sumergía en su escritorio y solo se escuchaba el sonido de las teclas, había una razón imperiosa para ello. Escribías de noche hasta muy tarde y al día siguiente salías nuevamente cargada de nuevas energías a trabajar. Nunca supe cómo te las arreglaste para sacar fuerzas cuando ya no quedaban más que migajas que rescatar. Tampoco sé cómo supiste calmar tus ansias para no impregnar al hijo que venía de tus miedos, de tus iras. Le cantabas, le hablabas, lo acunabas con tu mano y en esos momentos no había nada que pudiera interrumpir ese encuentro de útero con el hijo que ya se anunciaba.

En julio finalmente nuestro programa en radio Santiago salió al aire. Te diste tiempo para acompañarme al aeropuerto el viernes 8 de agosto, cuando mis hijas partieron a Francia después de haber pasado unos días de vacaciones junto a mí y ese mismo día grabamos un nuevo capítulo para la radio. Aún no terminábamos la historia sonora de 1973, y tú te multiplicabas entre tus trabajos, la casa, los niños y tu amor de pareja. Fue en la reunión que tuvimos el 20 de agosto en mi casa con Ricardo García, que nos contaste en detalle de tu libro sobre Carmen Gloria y Rodrigo, que ya estaba en su búsqueda final. Había sido una carrera contra el tiempo, una maravillosa forma de hacer que algún sentido tuviera el horror sufrido por esos dos jóvenes. Ricardo estaba tan impresionado que te dijo de inmediato que esta historia sonora podía esperar. Pero tú no amainabas ni en intensidad ni en convicción para seguir adelante. Y el 26 de agosto trabajamos hasta las 1:30 de la madrugada en tu casa en la Florida, mientras Luis Matte nos traía café y algo para masticar para poder seguir el ritmo.

Las protestas continuaban, las barricadas se multiplicaban, los apagones sorpresivos también. El 5 de septiembre, un viernes, grabamos el programa en la radio y luego partimos a mi casa a trabajar. En la tarde, de improviso, un ruido ensordecedor nos llegó desde la Avenida Grecia. Había barricadas y muy pronto militares con sus rostros embadurnados de negro para la guerra y fuertemente armados desembarcaron con violencia y coparon la avenida. Decidí que te iría a dejar a tu casa. Lo aceptaste. Ignorábamos que la violencia seguiría creciendo hasta llegar a un nuevo punto límite.

El domingo 7 de septiembre el país se convulsionó: un comando había intentado acabar con la vida del general Pinochet cuando éste volvía a Santiago desde su residencia secundaria en El Melocotón. Las horas que siguieron fueron muy confusas. Pero el 9 de septiembre ya estábamos de nuevo en mi casa intentando terminar con la historia sonora de 1973, cuando los inconfundibles tambores de la Radio Cooperativa interrumpieron nuestro trabajo. Nos quedamos inmóviles y en silencio. No hay palabras para describir esos minutos: en las cercanías del Parque del Recuerdo habían encontrado el cuerpo de nuestro querido amigo y colega, el periodista José Carrasco, editor internacional de revista Análisis, quien había sido asesinado por un comando de la CNI en represalia por el atentado al dictador. Nos paramos y nos abrazamos. En silencio cogimos nuestras cosas y partimos en tu “escarabajo” rumbo a la revista Análisis para ponernos a disposición de lo que hubiera que hacer. Sin palabras me pasaste las llaves de tu auto y yo me senté frente al volante. Poco después cometería el peor acto de deslealtad para contigo y con tu hijo, al que solo le quedaban poco más de dos meses para nacer. Cuando recuerdo esos minutos me asalta un sentimiento de culpa que nunca se ha mitigado.

Porque no había recorrido más que unos metros cuando al llegar a la Rotonda Grecia con Américo Vespucio, un piquete de militares con sus rostros pintados y su armas en ristre salió a bloquearnos el paso. Con tono imperativo, el oficial al mando, alto y fornido, me ordenó que saliera del auto y le pasara las llaves. No sé qué me pasó en esos instantes… Olvidé que estaba junto a ti, que esos soldados tenían la bala pasada, que temerosos de que desde cualquier rincón les dispararan, actuaban con más violencia que antes, y que con los ojos desorbitados ellos no podían creer que esta mujer saliera del auto y les gritara “¡asesinos!, ¡mataron a un hombre bueno y justo!, ¡lo van a pagar caro!”. Olvidé lo principal: que en el auto, en el asiento del copiloto, ibas tú con tu hijo de casi siete meses en el vientre.

Lo último que recuerdo es que yo le tiré al oficial las llaves del auto para que él las recogiera. El oficial me apuntó, tú saliste del auto, cubriste tu vientre con una mano, mientras con la otra tratabas de calmar a los soldados y con tu voz suave apoyabas tus gestos.

Poco después ya estábamos nuevamente en el auto. No hubo tiempo de hablar de lo sucedido. Las horas siguientes fueron nuevamente terribles. Cuando finalmente pude pedirte perdón, no quisiste que yo siguiera, me consolaste, me dijiste que había estallado porque se habían acumulado muchas otras cosas, que ya todo estaba bien. Pero yo nunca podré perdonarme.

Tu libro estuvo listo en ese mes de septiembre. Quemados Vivos contiene toda la historia de lo que ocurrió, para que nadie pueda decir hoy día que no se supo. Para que ningún juez diga que no se pudo hacer justicia. “Un recuerdo puro y simple. Transparente como es la narración de la verdad. Sin ira ni pasión. Escribir como lo hace Patricia Verdugo, simplemente para prestar un servicio a cada persona de esta tierra que, en la intimidad de su conciencia, quiera juzgar esta historia amarga como la hiel”, como lo dijo Genaro Arriagada en el prólogo del libro. No hubo celebración, por cierto. ¿Cómo podríamos haber festejado tu logro y tu esfuerzo, siendo que estaban empapados de muerte y terror?

Lo que te movió a trabajar durante días y noches sin tregua para brindarnos esta historia, está en las palabras que inscribiste en la dedicatoria de Quemados Vivos y que ahora rescato: “A Felipe, Diego, Andrea, Fernando, Macarena, María Olga, Luis, Catalina y Verónica. Y con ellos a todos los jóvenes y niños chilenos, aquí y en el exilio, con la esperanza del reencuentro en una patria libre”. Allí estaban todos tus hijos, los tuyos y los de Luis Matte, a ellos fue dedicado ese tremendo esfuerzo. Y falta José Manuel, tu último hijo, el que hubieras querido abrazar ya en ese momento e inscribir desde entonces en tu vida. Esperabas anhelante su nacimiento. Pero para eso faltaban dos largos meses…

En uno de esos días, al llegar a grabar nuestro programa a la radio Santiago, fuimos informadas de que el programa “4 a las 2” ya no iría más. La presión ejercida desde el Régimen sobre el propietario de la radio, había surtido efecto. No le dimos mucha importancia, sabíamos que así sería. Pero además de los trabajos que las emergencias ordenaban, tú ya estabas con toda tu energía puesta en darle forma a otra gran investigación periodística: reconstruir los pasos de la llamada “Caravana de la Muerte”, encabezada por el general Sergio Arellano Stark, en su letal recorrido por Chile. No imaginamos nunca en ese momento que esa investigación, que más tarde estaría en todos los rincones del país bajo el título Los zarpazos del Puma, se convertiría en uno de los expedientes acusatorios más importantes sobre los crímenes cometidos por el general Augusto Pinochet y sus cómplices.

Poco después del mediodía del 15 de noviembre de ese año, Luis Matte me pasó a buscar para llevarme directo a la Clínica Alemana, donde ya estabas tú. Te encontré con cara limpia y de niña, y ojos que ya iban a explotar de ansiedad y alegría, sentada en tu cama, a punto de que te llevaran a la sala de partos. No había ni una señal de miedo en tu rostro. Tu sonrisa ancha me contagió. Poco después nació José Manuel. Sí, tú y Luis Matte decidieron llamarlo José Manuel, porque quisiste así rendirle un homenaje a José Manuel Parada y un tributo a la memoria.

Nunca he podido dejar de pedirle perdón a José Manuel ya sea tácita o explícitamente por lo que ocurrió ese 9 de septiembre. Reconozco que tengo una debilidad por los hijos de Patricia y solo al reconstruir esos días he llegado a comprender cómo fue que en ese año 1986 ellos se quedaron incrustados para siempre en mi vida. Lo último que rescato al terminar estas líneas es tu voz, Patricia, la noche en que me pediste que te acompañara hasta el puente del río Mapocho, detuviste el auto y pusiste a todo volumen la canción de Illapu que dice “Qué hacen aquí esas gaviotas, tan lejos del mar y de su hogar… Qué hacen aquí”. Fue entonces que supe que habías hecho las paces con las aguas del río, que Illapu te había mostrado que ahora allí se anidan las gaviotas y que tu padre siempre estaría acompañado y junto a ti. Cuando ahora paso por ese puente tarareo en silencio o fuerte tu canción. Es mi eterno homenaje a la mejor periodista que he conocido y a la amiga que nunca dejaré de extrañar y recordar.

Mónica González

Noviembre, 2015