LA HISTORIA DE LOS REPORTEROS DE UPI QUE RELATARON EL GOLPE DE ESTADO BAJO FUEGO DE FRANCOTIRADORES

400 balas: el 11 de septiembre chileno

07.09.2023

Hoy nuestra principal fuente de financiamiento son nuestros socios. ¡ÚNETE a la Comunidad +CIPER!

LA HISTORIA DE LOS REPORTEROS DE UPI QUE RELATARON EL GOLPE DE ESTADO BAJO FUEGO DE FRANCOTIRADORES

07.09.2023

Encerrados en su oficina de calle Nataniel Cox, con una vista inmejorable de La Moneda, bajo la metralla de francotiradores militares que arrasaron con sus escritorios, máquinas de escribir y teléfonos, y milagrosamente conectados con Mendoza a través de una línea telefónica que a pesar del tiroteo siguió funcionando. En esas condiciones un pequeño equipo de periodistas de la Agencia UPI logró contarle al mundo lo que estaba ocurriendo en Chile. A 50 años de distancia, uno de esos reporteros cuenta aquella jornada. Steve Yolen es un neoyorkino que se encontró cubriendo por accidente -vino a hacer un reemplazo- el principal hito de la historia contemporánea de Chile. Y su relato, además de narrar en detalle lo ocurrido, también muestra cómo la vocación de periodista puede imponerse al instinto de supervivencia.

Este texto está protegido por derechos de autor. Su reproducción no está permitida, salvo fragmentos que se utilicen exclusivamente con fines periodísticos o académicos y debidamente citada la fuente y el autor.

Traducción: María Victoria Cox

Eran las primeras horas del 11 de septiembre de 1973, y el timbre del teléfono me sacó de un profundo sueño a las 5:45 AM, hora en que uno está más vulnerable mentalmente. No suele ser el mejor momento para recibir malas noticias.

Estaba en una cómoda cama del piso 13 del mejor alojamiento de Santiago. El Carrera, de 17 pisos, era un lujoso hotel Art Déco construido en 1940, uno de los primeros rascacielos de Chile, situado en el corazón del distrito financiero y político de la ciudad. Y lo que es más importante, estaba al final de la calle en que se encuentra la sede del gobierno chileno, el imponente e icónico palacio presidencial neoclásico, La Moneda. De dos siglos de antigüedad, este palacio de ladrillo y piedra, ubicado frente a la Plaza de la Constitución, queda, además, a diez minutos a pie de la entonces oficina de la agencia de noticias United Press International (UPI), donde fui asignado temporalmente. La plaza en sí era bastante poco interesante: a principios de los años setenta había sido pavimentada y era un anodino estacionamiento en el centro de la ciudad.

Mi empleadora, la famosa y tacaña United Press International (UPI), había financiado mi estancia durante el mes que iba a durar mi misión en Santiago, como reemplazo de Art Golden, gerente de la oficina UPI.

A comienzos de septiembre, las perspectivas se veían relativamente tranquilas, lo que llevó a Art y a otros corresponsales residentes, a tomarse un descanso.

Contesté al teléfono al quinto o sexto timbrazo. Era Luis Muñoz, el empleado nocturno de la UPI Santiago. «Señor Steve, véngase para acá. Altiro. Algo anda mal. Apúrese».

«¿Qué quiere decir con ‘algo anda mal’?», pregunté.

«Es Valparaíso. Nuestro corresponsal informó que la Armada está en movimiento, ocupando partes claves de la ciudad. Cerrando estaciones de radio. Es un levantamiento», contestó. Valparaíso era la ciudad portuaria del Océano Pacífico donde la Armada chilena tenía su cuartel general.

Sólo tres días antes yo había estado en la zona de Valparaíso, ubicada a 90 minutos en auto al oeste de Santiago, donde miles de camioneros en huelga habían acampado, protestando contra las políticas económicas izquierdistas del gobierno de Salvador Allende. Dado el trasfondo de la Guerra Fría y el temor de los estadounidenses a que Chile se convirtiera en «otra Cuba», tales rumores no eran para sorprenderse.

Los responsables estadounidenses de fijar las políticas relevantes de la administración Nixon, especialmente Henry Kissinger, se mostraban cautelosos ante los últimos acontecimientos.

Hacía poco que Fidel Castro había visitado a Allende en Chile y se había quedado durante un mes. Mis colegas chilenos de la UPI, al igual que la mayoría de los chilenos, creían que la CIA estaba financiando la oposición al gobierno de Allende.

La llamada telefónica captó mi atención. «Algo», sólo podía ser movimientos de personal y equipos militares, tal vez otro intento de golpe de Estado por parte de la oposición más dura al presidente socialista democráticamente elegido. Apenas unos meses antes, el 29 de junio se había sofocado, en su mayor parte pacíficamente, una rebelión militar mal planificada, el llamado «tanquetazo», que ayudó a encumbrar al general Augusto Pinochet a la jefatura del Ejército.

Me levanté y me abrigué bien, teniendo en cuenta el clima sudamericano de finales de invierno en Santiago, que rondaba los 4º C a las 6 de la mañana.

Cuando salí del hall del hotel y doblé hacia la derecha por la calle Teatinos, algo extraordinario estaba ocurriendo: una treintena de soldados con cascos y fusiles, y miembros uniformados de la policía nacional, Carabineros de Chile, estaban dispersos por la plaza y frente al palacio presidencial. Era un espectáculo insólito. Desde el 31 de agosto de ese año, fecha en que llegué a la oficina, nunca me había tocado ver presencia de tropas, sólo uno que otro carabinero haciendo rondas pacíficas por la plaza.

Me picó la curiosidad y me detuve un momento intentando comprender la escena. ¿No deberían estar preparados para repeler un ataque si es que había un golpe en marcha?, pensé. Me acerqué a uno de los soldados y le presenté mi credencial de prensa de la UPI. Ni se inmutó. En cambio, me despidió con un simple: «¡Devuélvase! ¡Váyase!».

Volví a cruzar la calle, caminé las dos manzanas siguientes por la Alameda, avenida Libertador Bernardo O’Higgins, en gran parte destrozada por la construcción del metro, y seguí hasta la calle Nataniel Cox 47 (calle que lleva el nombre de un indomable médico inglés del siglo XVIII que desempeñó un papel clave en la introducción de la medicina moderna en Chile). Atravesé el hall de entrada, donde las letras más grandes del directorio adosado a la pared decían: «United Press International, Noveno Piso». Entré a la agencia de noticias de la UPI con una sensación de incertidumbre sobre lo que podría depararme el resto del día.

El interior de la oficina de la UPI era funcional y utilitario, con luces fluorescentes en el techo, suelo de linóleo y seis o siete escritorios metálicos sobre los que había máquinas de escribir marca Underwood y unos seis o siete teléfonos negros de baquelita. Las paredes estaban casi desnudas, salvo por un gran cartel que decía United Press International colgado como anuncio en la pared del fondo, y un inesperado mural modernista en la pared divisoria del cuarto oscuro. Los muebles de oficina eran incómodos. La impresión general era de eficiencia desordenada.

Había tres salas en disposición lineal: una con un pequeño despacho del director con vistas a la plaza, con un solo escritorio y un armario que servía de archivo y de depósito de útiles de oficina. Otra que era la gran redacción general, con un techo alto de unos 15 pasos de largo y un poco lúgubre, pero con una bonita vista de tres ventanas que daba hacia la plaza, donde se veía el Ministerio de Defensa al otro lado de la plaza, y en diagonal a la izquierda, la parte trasera del Palacio Presidencial, La Moneda. Estaba a unos 150 metros de distancia. La tercera sala del lugar era un pequeño cuarto fotográfico con una ventana oscurecida.

La UPI no era muy amiga de gastar más de la cuenta en espacio para sus oficinas más remotas. Pero en el caso chileno fue diferente: la agencia de noticias chilena publicaba un noticiario local en español para periódicos y emisoras de radio nacionales (conocido como United Press Nacional), un negocio lucrativo en aquella época. Por eso estaba instalada en un elegante sector del centro de la ciudad, con los teletipos, tele-emisores y receptores apropiados, y disponía de una red organizada, a escala nacional, de cadenas locales, informadores y fuentes, que iban a resultar inestimable en las horas siguientes.

Luis se levantó de su mesa para saludarme: «Es un hecho. La Armada se tomó Valparaíso. Me lo ha confirmado nuestro contacto allá. Han cerrado las emisoras de radio, quitándoles los cristales de frecuencia». Apuntó con el dedo al nuestro barato receptor de radio AM en uno de los escritorios. «Ya no se puede captar ninguna», dijo.

– “¿Estás solo?”, pregunté.

– “Sí, pero llamé a Roberto (Masón, el redactor jefe del servicio de noticias chileno) y viene en camino», señaló.

Les avisó a todos los que pudo encontrar: los periodistas Otón Gutiérrez, Guillermo Villota, Hugo Lambert (técnico), y Mario Ibaca (mensajero), estaban intentando venir.

– “¿Quién sabe si llegarán? Creo que el Ejército también se está moviendo. Tenemos informes de que Carabineros han instalado controles en algunos barrios”, comentó Luis.

Hay un golpe en ciernes, sin duda. Incluso antes de que las tropas de la recién formada Junta hayan comenzado sus movimientos en la capital, la Armada ya había salido al aire de forma independiente para anunciar que había tomado el control y acordonado Valparaíso. El contacto de la UPI allí informó que infantes de marina de Valparaíso estaban avanzando sobre Santiago para reunirse con soldados, aviadores y carabineros, ahora comandados por una Junta formada por las tres Fuerzas Armadas y carabineros. Las cosas se están moviendo rápidamente.

Esta actualización inequívoca requiere de acción inmediata en una agencia que exige que «lo hagamos primero, pero que primero lo hagamos bien» (“Get it first, but first get it right”). La forma en que funcionaba la oficina de Chile para los despachos internacionales era a través de una máquina de teletipo dedicada, para transmitir a Buenos Aires, donde la UPI tenía un equipo editorial 24/7 para reescribir según fuera necesario y retransmitir los despachos de América del Sur a la oficina exterior de Nueva York para su distribución en todo el mundo. Todo el personal de noticias extranjeras de la UPI sabía cómo operar estos aparatos toscos y ruidosos y teclear sus historias y mensajes entre oficinas. El recurso alternativo era utilizar un teléfono y dictárselos a alguien, a menudo directamente a la sede central de Nueva York, o si eso fallaba, se podía acudir a un proveedor comercial de telecomunicaciones, como Western Union o ITT, y enviar una cadena condensada de telegramas, cuanto más cortos mejor para mantener los costos bajos.

Lo que hice fue escribir a máquina una noticia rápida en inglés para alertar a nuestra redacción de Buenos Aires sobre la nueva situación en Chile, ya que el redactor jefe, Roberto, que ya era una leyenda en Chile como uno de los mejores periodistas, se apresuró a hacerse cargo de toda la operación de recopilación de noticias locales a las 7:30 a.m., y los demás periodistas chilenos aparecieron en rápido orden, junto con uno de los dos mensajeros. A las 7:45 ya tenemos casi todo el personal, seis personas, y todos los teléfonos empiezan a sonar sin parar.

Roberto fue la «cara» de la UPI en Chile durante la mayor parte de la segunda mitad del siglo XX, según me explicó una vez uno de mis colegas sudamericanos. Su título era Jefe de Redacción Local, pero era más que eso. Todo el mundo en el negocio de las noticias en Chile lo conocía.

Los sucesivos presidentes de la República lo buscaban. Cientos de periodistas chilenos, entre ellos algunos de los mejores, aprendieron de él su oficio. Y, sin ningún esfuerzo, mientras trabajaba en United Press Nacional, elaboraba varias veces al día los guiones de El Repórter Esso, durante muchos años el informativo radiofónico más escuchado y confiable de Chile.

Simultáneamente con su llegada, el drama empezaba a desarrollarse justo delante de nuestras ventanas. Roberto había visto tanquetas de Carabineros entrar a la plaza por la parte delantera del palacio. Para la mayoría de la gente de Santiago, este habría de ser el primer indicio de que algo anormal estaba ocurriendo.

A las 7:40 a.m., mientras caminaba frente a la Plaza de la Constitución, también vio a varios cientos de Carabineros desembarcando de autobuses, aparentemente para reforzar a los que habían estado haciendo rondas, «protegiendo» el palacio una hora antes, cuando yo pasé por allí. Estos nuevos carabineros rodeaban el Palacio Presidencial de La Moneda, teóricamente obligados por ley a ser guardias presidenciales. Pero apenas una hora más tarde traicionaron a Allende, cambiando de bando y uniéndose al golpe liderado por el General Pinochet.

Augusto Pinochet y Salvador Allende.

Aparentemente, Allende iba a ser defendido por sus leales dentro del recinto del palacio presidencial. Más tarde, nos enteraríamos de que la resistencia armada estaba teniendo lugar de forma fragmentaria por parte de los partidarios de Allende en los edificios del centro de la ciudad, alrededor de los cordones industriales en las afueras de la capital y en lugares dispersos por todo el país.

De vuelta en la UPI, el grupo de cuatro periodistas profesionales chilenos se reunieron en un pequeño grupo, sentados en sus escritorios metálicos, con las máquinas de escribir manuales preparadas, y uno o dos teléfonos al alcance de la mano. Para una persona ajena a la situación, esto podría parecer un partido de ping-pong a cuatro bandas. Las noticias llegan, los teléfonos se contestan, el redactor jefe grita a sus compañeros los hechos y rumores que llegan, impresiones rápidas sobre la situación en el sur, quién está al mando, qué significa, quién lo dijo, dónde está el Ministro de Defensa, dónde está Allende, se prepara para hablar, no está, quién dirige esto, quién es Pinochet, dónde están los sindicalistas, conseguir una fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores, conseguir una fuente en una universidad, mecanografía enloquecida, un copista corriendo para cambiar las líneas telefónicas, cambiar el papel del teletipo, cambiar las cintas.

Súbitamente, muchas piezas se ponen en movimiento en esta mañana histórica para un equipo de periodistas que intentan seguir el desarrollo de una noticia de impacto mundial. Roberto y sus compañeros alcanzan una velocidad vertiginosa, ya que controlan varias emisoras de radio, contestan constantemente el teléfono e incluso se asoman a la ventana para ver lo que está ocurriendo en la Plaza Bulnes y en La Moneda, cada uno gritando al grupo lo que acaba de captar. Roberto recopila periódicamente lo que han averiguado y uno de ellos se sienta en los teletipos locales y de Buenos Aires, para seguir añadiendo a la narración en curso sobre un golpe de Estado que se desarrolla ante sus propios ojos, de acuerdo a lo que Roberto va dictando.

Lo que se desprendía de los informes del equipo desde las 5 de la mañana era, obviamente, el dramático preludio de un atentado contra el régimen de Allende. Sabíamos que un gran número de militares estaban acuartelados en Santiago y sus alrededores, en preparación de la Parada Militar programada para las celebraciones del Día de las Glorias del Ejército del 19 de septiembre, y que la Armada estaba movilizada para el ejercicio anual UNITAS con la Marina estadounidense en el Pacífico Sur.

Ahora, los informes que llegan a la oficina son claros, una cascada de incidentes claves: Valparaíso ha sido tomado por la Armada, sus radios comerciales obligadas a salir del aire; los partidos y grupos de izquierda comienzan a enterarse de movimientos golpistas, y empiezan a advertir a sus miembros; alrededor de las 7:20 a.m. vecinos de la residencia personal Tomás Moro 200 de Allende en los suburbios, informan de movimientos de seguridad inusuales; vehículos blindados de los GAP en movimiento; ahora llegan informes sobre tiroteos en diferentes partes de la ciudad; alrededor de las 7:30 a.m., vehículos de Carabineros refuerzan a los «defensores» de La Moneda; poco después llega Allende al palacio en una comitiva de guardaespaldas; docenas de transeúntes y partidarios observan la escena de la llegada.

Roberto había entrado en la oficina de la UPI justo a tiempo para escuchar conmigo el primero de los cuatro rápidos discursos de Allende a la nación. Hablando por Radio Corporación, declara desde su oficina en La Moneda que ha habido un «levantamiento parcial contra el gobierno» por parte de la “marinería” en Valparaíso, pero que todo está normal en Santiago. Llama a los trabajadores a ir a las fábricas, a permanecer atentos y vigilantes, sin provocaciones. Anuncia que permanecerá en La Moneda, defendiendo al gobierno legítimo, y que espera que el Ejército haga lo mismo.

A las 8 de la mañana, llega la noticia de una fuente: «Bombardeos y combates en Tomás Moro», grita uno de los periodistas aferrado a un teléfono. «Es un vecino que conozco». Dice que aviones y helicópteros están atacando con cohetes». Se envía una actualización urgente.

Otro gran momento: A las 8:02 a.m., José Toribio Merino, auto-nombrado Jefe de la Armada, emite su primera proclama por radio: «Esto no es un golpe de Estado, sólo perseguimos el restablecimiento del Estado de Derecho». Es un intento de evitar el pánico, decidimos colectivamente.

Las emisoras de radio que apoyan a Allende, aún en antena, empiezan a confirmar el movimiento golpista.

Hacia las 8:15, llega un dramático relato de la sobrina de uno de nuestros periodistas de la Universidad Técnica del Estado (UTE). Al llegar para las clases de la mañana, la encuentra rodeada de militares con brazaletes y pañuelos color salmón, completamente armados, ya que estaba previsto que el Presidente Allende acudiera ese día al campus, donde se esperaba que anunciara un plebiscito. El famoso cantautor Víctor Jara -que trabajaba en el Departamento de Comunicaciones de la UTE y que fuera posteriormente detenido, torturado y asesinado por el Ejército- estaba allí.

Testigos presenciales informan de que aviones de la Fuerza Aérea sobrevuelan la ciudad y, al parecer, bombardean o lanzan cohetes contra las principales emisoras de radio favorables a Allende para silenciarlas.

Casi al mismo tiempo, Allende pronuncia su segundo discurso, con mucho menor cobertura, ya que las principales emisoras de radio están fuera del aire, y confirma el intento de golpe en Valparaíso. En respuesta, un oficial, el teniente coronel de Ejército Roberto Guillard, lee la primera proclama militar, que da un ultimátum: «Si La Moneda no es desalojada antes de las 11 horas, será atacada por tierra y aire», y anuncia el establecimiento de la Junta Militar de Gobierno.

Roberto redacta otro titular urgente en español y yo me siento y preparo una versión en inglés vía Buenos Aires. Con estas fuentes y otras, la UPI ya puede confirmar e informar con propiedad que en Chile está en marcha un golpe de estado.

También alrededor de esta hora comienzo a trasmitir el primero de muchos informativos breves en inglés durante los próximos 90 minutos en la línea de teletipo de Buenos Aires, relatando lo esencial de las noticias que Roberto y el equipo han estado recopilando, mientras intento escuchar sus intercambios y, a la vez, monitorear la radio.

Hasta ahora, todo bien. Vamos al día con las principales noticias.

A las 8:40, el teniente coronel Guillard vuelve al aire y proclama el golpe por primera vez, afirmando que se debe a la «gravísima crisis social y moral que atraviesa el país» y a la «incapacidad del gobierno para controlar el caos». Roberto pide tranquilamente a todos los reporteros que junten sus notas sobre esta declaración, que todos escuchan en la única radio de la oficina. Guillard dice también que las Fuerzas Armadas y Carabineros restablecerán el orden y la «institucionalidad», y pide al Presidente de la República que entregue inmediatamente su cargo a las Fuerzas Armadas. También amenaza a los medios de comunicación oficialistas y llama al «pueblo de Santiago» a permanecer en sus casas «para evitar víctimas inocentes».

Luego, a las 9:15, la última transmisión radial de Allende da el tono de lo que vendrá. Libretas y cuadernos listos, anotamos lo siguiente:

«Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo», comunica por Radio Magallanes.

Con el refuerzo de tropas desplegándose en la calle y que podemos ver desde las ventanas de la oficina, envío una actualización urgente adicional y a las 9:35 inicio una llamada a la UPI Audio en Nueva York, una división de noticias separada dentro de la agencia que transmite cortos de las principales historias de cada día, narradas por la persona de la UPI en el lugar de los hechos, a cientos de clientes de radio y televisión en todo Estados Unidos y en el mundo.

«Soy Steve Yolen, informando para UPI en el centro de Santiago de Chile. Parece que los preparativos para una acción militar contra el presidente socialista Salvador Allende están en marcha a esta hora. La Armada chilena anunció esta mañana que había tomado el control de la ciudad portuaria de Valparaíso. Y podemos ver tropas, tanquetas y otros armamentos tomando posición en la plaza bajo nuestras ventanas, que dan al palacio presidencial. Hace unos minutos, en una alocución radiofónica, Allende juró que no se rendiría pacíficamente…………..».

Y hasta aquí llego. La línea con Nueva York se corta. Y en los minutos siguientes, yo y todo el personal de la UPI bien podríamos haber sufrido el mismo desenlace que acechaba al presidente de la nación.

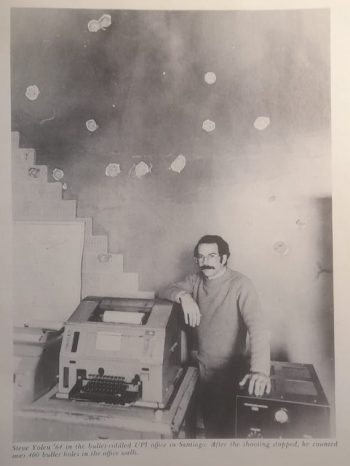

A las 9:47, un enorme volumen de balas de múltiples calibres disparadas desde la Plaza Bulnes, nueve pisos por debajo de nosotros, acribillan la oficina de la UPI y todo lo que hay en ella.

Me consta que el tiroteo empezó a las 9:47 porque, cuando la primera descarga atronadora rompió las ventanas, todo el mundo se tiró al suelo instintivamente. Tirado en el suelo, miro mi reloj, un Timex barato que no paró de tictaquear: eran las 9:47, y quedó constancia de ello para la posteridad.

Yo y algunos otros miembros del personal habíamos estado de pie en distintas partes de la redacción principal, mientras Roberto y los demás se sentaban en sus mesas y ofrecían perfiles más bajos a los tiradores. Nos pillaron desprevenidos, y los que permanecimos de pie deberíamos haber sido acribillados al instante por las ráfagas automáticas de grueso calibre que ascendían desde la plaza; quizá tuvimos suerte y los gruesos muros de Nataniel Cox 47 detuvieron bala por medio, como habíamos calculado una vez unos días antes tomando cerveza en un happy hour.

El ruido de los disparos era ensordecedor. Las explosiones de las balas al ser disparadas y su zumbido al pasar junto a nosotros parecían tener lo que la industria cinematográfica llamaría más tarde «sonido envolvente» (surround sound). Más de cien proyectiles supersónicos de esta primera descarga dieron en el blanco y penetraron en la oficina, desplazando el aire. Las luminarias del techo quedaron destrozadas y los pedazos volaban por la oficina; aparecieron cráteres lunares en las paredes y en el techo, y el polvo de yeso empezó a llenar la redacción, llegando a dificultar la visión de un extremo al otro. Los fragmentos de las ventanas rotas y otros escombros nos cubrían a nosotros y toda la redacción.

Recuerdo que las balas se estrellaban contra el techo, y luego, una vez gastadas, me caían encima como el granizo de una repentina tormenta de verano, salvo que era plomo caliente en lugar de agua helada. Recogí algunas y meses después me hice un par de colleras con ellas. Por suerte, parece que hubo pocos rebotes; creo que las paredes interiores y techo de hormigón absorbieron la energía cinética de los impactos.

Hay una breve pausa, tal vez de un minuto, antes de que se reanuden los disparos a través de las ventanas. Parece menos aleatorio y más concentrado, como si los soldados que llevan rifles semiautomáticos o de un solo disparo hubiesen sustituido a los ametralladores.

Durante la pausa, comprobamos que nadie ha sido alcanzado. Todo el mundo está pegado al piso, «comiendo tierra», como informé más tarde, o agazapado debajo de sus escritorios metálicos.

La segunda descarga dura cuatro o cinco minutos. En el exterior se oyen las órdenes de los oficiales a las tropas, el fuego de la artillería y el traqueteo de los vehículos oruga y camiones pesados en marcha lenta.

Y entonces llega la tercera descarga. Vuelan más balas, pero esta vez golpean más la pared del fondo y menos el techo, y algunas llegan a la altura del pecho. ¿Qué significa eso? Y me cae la teja: «¡Francotiradores! ¡Apostados en el tejado del Ministerio de Defensa! ¡Tenemos que salir de aquí!». El Ministerio estaba a unos 75 metros de distancia, cruzando la Plaza Bulnes, lo que nos convertía en un blanco fácil.

Por supuesto, no podemos ver lo que ocurre fuera porque estamos acurrucados en el suelo y no nos atrevemos a levantarnos. La radio sigue sonando, pero estamos demasiado ocupados para oírla o hacerle caso. Nadie en su sano juicio se asomaría a las ventanas.

Steve Yolen en la oficina de la UPI baleada durante el golpe de Estado.

Vuelvo a mirar el reloj. En mi mente, hemos estado bajo fuego durante una hora. Pero mi Timex marca las 10:14 a.m. El ataque ha durado 27 minutos. Para mí, el tiempo se ha ralentizado, tal y como dicen los expertos cuando te encuentras en una situación de peligro extremo.

Huimos hacia la escalera, agachándonos o deslizándonos sobre los cartones de las cajas de papel de teletipo que rompemos para evitar cortarnos con los fragmentos de vidrio del suelo. Bajamos un tramo de escaleras hasta el piso 8.

A las 10:20 estamos físicamente a salvo, pero profesionalmente entrampados. Estamos sordos, mudos y ciegos en las entrañas de un gran edificio, mientras a pocos metros se desarrolla una de las mayores historias de América Latina de mediados del siglo XX. Estamos aislados de todo lo que es de utilidad para un periodista de una agencia de noticias con un «plazo de entrega cada minuto», como nos han enseñado. No hay imágenes, sólo las explosiones amortiguadas y los disparos de fusil nos dicen qué está pasando; no hay teléfonos para averiguar noticias, ni radio para escuchar comentarios y declaraciones oficiales.

Enviamos a nuestro copista escaleras abajo para ver si podía encontrar un refugio seguro donde pudiéramos acceder a algunas de las herramientas de nuestro oficio. Como mínimo, una línea telefónica que funcione. Vuelve e informa de que nadie responde a sus llamadas, probablemente porque están demasiado asustados.

Mientras tanto, la mayoría de nuestros compañeros no se lo toman bien. Sólo Roberto y yo no estamos en estado de shock. Los demás, por ahora, muestran síntomas que van desde la rabia incontrolable hasta fuertes temblores. Hugo maldice incontrolablemente, Otón no puede concentrarse, Luis tiene temblores severos que le hacen chocar las rodillas; los demás están más como zombis que conscientes de su entorno.

Después de 45 minutos, me llevo a Roberto aparte y acordamos que tenemos que hacer algo para que esta historia llegue al resto del mundo. Sólo hay una opción: volver a la redacción.

Dejamos a los demás en el hueco de la escalera y mientras Roberto y yo regresamos al piso nueve, seguimos oyendo los ruidos de una larga batalla en el exterior. Estos sonidos incluían ametralladoras, armas automáticas, rifles de un solo disparo y algunas explosiones que interpretamos como disparos de tanquetas que dan en el blanco, probablemente en la parte trasera del Palacio de La Moneda que da a la Plaza Bulnes.

Llegamos y nos detenemos frente a la puerta abierta de la redacción. Examinamos minuciosamente el interior. Es un desastre. El polvo del yeso se ha asentado, dejando las paredes y el techo como picados de viruela, la iluminación del techo destruida, los escritorios sucios y diversos escombros esparcidos desordenadamente. Pero los teléfonos funcionan.

Nadie nos dispara por ahora. Entramos, nos tiramos al suelo una vez más y tomamos posiciones inmediatamente debajo de las ventanas. Si permanecemos agachados bajo los alféizares, «debemos» estar a salvo gracias al grueso muro exterior antisísmico.

La radio sigue encendida, ahora con música marcial intercalada con mensajes a la población. Afortunadamente, el sistema telefónico local parece estar operativo. Aparte de poder escuchar los comunicados de la Junta, la radio sirve de poco. Parece que la única emisora que queda en el aire en Santiago es la que se identifica como «la radio del gobierno militar». Su primera orden: «El Presidente de la República debe proceder inmediatamente a entregar su alto cargo».

Nuestro plan es empezar a contestar los teléfonos. Deben de haber estado sonando todo el tiempo que estuvimos confinados en el hueco de la escalera, pero no había nadie para contestar.

Por mi parte, me deslizo por el suelo sobre cartones, contestando todos los teléfonos que puedo. Llegan noticias de contactos de todo el país. Las personas que llaman comparten lo que saben para ayudarnos a entender lo que está pasando. Informadores a tiempo parcial, corresponsales, amigos y familiares nos informan. Me doy cuenta de que la mayor parte de los combates tienen lugar justo debajo de nosotros, alrededor de La Moneda y a pocas manzanas de nuestra ubicación en el centro. Nuestras fuentes comienzan a citar rumores de que una población obrera cercana a Santiago, La Legua, es el objetivo de una gran operación militar.

Los informes de todo el país hablan de movimientos de tropas, silenciamiento de radios y televisiones locales, bloqueos, controles policiales, detenciones, registros y breves intercambios de disparos entre tropas y partidarios de Allende. Pero nada es comparable a lo que estamos viviendo: una batalla campal con tanquetas, bazucas y cientos de soldados atacando el palacio y partidarios de Allende armados, respondiendo con armas automáticas desde dentro del palacio y desde las ventanas y tejados de muchos edificios cercanos.

La nueva Junta, quienquiera que sea -aún no lo sabemos-, tiene ahora el control total de las comunicaciones del país y ordena a la población que permanezca en sus casas. Al parecer, Allende habló por última vez por radio sobre las 10:35 mientras estábamos en la escalera, diciendo al país que nunca se rendiría y que sólo abandonaría el palacio muerto.

Ya son alrededor de las 11:30, y dos otros han regresado a la redacción. Otón se ha recuperado de su conmoción inicial y ahora atiende las llamadas telefónicas desde el suelo. Hugo está furioso y parece haber perdido la cabeza. Empieza a pasearse por la pared del fondo, frente al gran cartel de la UPI, lanzando epítetos contra el Ejército y desafiándolos a que le disparen. Está a la vista de los francotiradores de la azotea, al otro lado de la plaza, que aparentemente aceptan el reto. Les debe parecer como un pato de tiro al blanco de feria, pero enojado.

Durante diez minutos surrealistas, Roberto, Otón y yo lo observamos impotentes desde el suelo, desde el lado de la ventana de la redacción, gritándole que se detenga. Intentar derribarlo físicamente sería un suicidio. Va de un lado a otro de la pared del fondo gesticulando y escupiendo rabia a sus atacantes; le han disparado al menos media docena de balas de francotirador, a la altura del pecho y de la cabeza. Nada lo toca, mientras las balas se van a estrellar contra la pared a ambos lados de él, que no deja de pasearse. Finalmente, le convencemos para que se retire al hueco de la escalera, todavía a garabato limpio.

Ahora que sabemos que los fusileros del Ejército vigilan activamente los movimientos en nuestra oficina, debemos tomar el triple de precauciones para permanecer fuera de su campo de visión. Mis preguntas pendientes son, ¿por qué atacan a una importante organización de noticias estadounidense? Y ¿qué podemos hacer para resolver el espinoso problema de cómo comunicar esta increíble historia al mundo exterior?

Por supuesto, sabemos algo acerca de la batalla por La Moneda por lo que podemos averiguar desde el piso de la oficina y por lo que Roberto y los contactos del equipo en el centro de la ciudad nos informan por teléfono.

En este momento, la situación parece estar como estancada, con los defensores del palacio recibiendo fuego pesado pero resistiendo aún, y el Ejército manteniendo un asedio brutal sin asaltar directamente el edificio con tropas, poniendo a prueba las defensas de los ocupantes. Acurrucados en el suelo de la sala de prensa, la situación es confusa. Desde el frente, en el lado del palacio que da a la Plaza de la Constitución, podemos captar esporádicos y fuertes intercambios de armas automáticas y más disparos de tanquetas. Salen columnas de humo, que podemos vislumbrar desde una esquina diagonal de la oficina sin entrar en la línea de fuego directa del Ministerio de Defensa. Desde este punto, se ve como si el palacio hubiera recibido una fuerte paliza. Seguimos sin tener contacto con el mundo fuera de Chile y por lo tanto, toda la información y los datos que hemos ido recopilando en los últimos minutos son discutibles.

Tenemos los ojos y los oídos puestos en esta noticia urgente de última hora, pero no tenemos voz. Nadie más la tiene tampoco.

Es entonces cuando ocurre el milagro con el cual las agencias de noticias sólo pueden soñar.

Llevamos más de una hora tratando de contestar los teléfonos que tenemos en los escritorios, todos desde Chile, que llaman con noticias relevantes sobre los acontecimientos que rodean el golpe de Estado. Parece que los canales de comunicación por satélite han sido cortados del mundo exterior porque la Junta no quiere que se sepa nada sobre los acontecimientos de esta mañana más allá de las fronteras de la nación hasta que estén preparados para contar su versión de la historia. La Moneda aún no ha caído y Allende y sus partidarios aún no han sido neutralizados. Hay una batalla activa, y aún no decidida, por el palacio, por derrocar o proteger el orden democrático, por instalar o bloquear un régimen militar de excepción y brutalidad. Es mucho lo que está en juego.

Al azar, Otón contesta a uno de los teléfonos que suenan. No le damos importancia hasta que le oímos gritar algo así como: «¡QUÉ! ¿DESDE DÓNDE LLAMAS? REPITE ESO. ¿ESTÁS EN ARGENTINA? ¡ROBERTO, VEN, RÁPIDO!».

Roberto se arrastra los cuatro metros que los separan y coge el teléfono. «¿Mendoza? No cuelgues. Pase lo que pase, no cuelgues. Por el amor de Dios… Mantén esta línea abierta pase lo que pase. ¿Quién eres?».

Este teléfono está en un escritorio apoyado contra el muro, con una línea de visión menos inclinada hacia el Ministerio de Defensa, desde donde los francotiradores de los tejados siguen apuntándonos, aunque ahora sólo ocasionalmente. Es el lugar más seguro de la sala para mantener una conversación telefónica pegados al suelo.

Rápidamente nos enteramos de que la persona que llama es Víctor Doblado, un corresponsal UPI y reportero de un buen periódico cliente de UPI, Los Andes, en la ciudad de Mendoza, al centro-oeste de Argentina, punto de paso clave para los viajeros que llegan desde lo alto de la imponente cordillera de los Andes que separa las dos naciones sudamericanas más meridionales. El lema de su portada es «Periodismo de Verdad».

Doblado simplemente ha marcado el número de teléfono de la UPI en Santiago, y el viejo cable de cobre transandino de los años 30 conecta la llamada a las centralitas telefónicas nacionales de Chile, y se recibe impecablemente. Al parecer, nadie en el departamento de censura de las comunicaciones militares recordaba o sabía siquiera de esta astuta solución internacional.

Augusto Pinocher y Henry Kissinger

La UPI tiene ahora una conexión con el extranjero, y Roberto se lanza inmediatamente a un monólogo lleno de noticias que durará al menos 20 minutos, con el periodista del lado de Mendoza tecleando furiosamente para seguirle el ritmo. Por su parte, el lado de Los Andes se da cuenta de la gravedad del momento y establece un grupo rotativo de transcriptores que sólo hablan español para manejar la avalancha de palabras que ahora salen de la UPI Santiago, y luego transmite los archivos a Buenos Aires por teletipo.

Buenos Aires nos envía rápidamente un mensaje de felicitación y agradecimiento por estar vivos e ilesos hasta ahora, y nos informa que somos la única organización de noticias en el mundo que está en el aire en tiempo real desde Chile. Esta situación de exclusividad se prolonga hasta bien entrada la tarde, lo que nos da una ventaja de horas sobre todas las demás agencias competidoras, como la archirrival Associated Press (AP), pero también Reuters, AFP, EFE, Ansa, VoA, Tass y muchas otras. Según el embajador de Estados Unidos, ni siquiera la embajada tuvo contacto con Washington en esas primeras horas. Es la primicia mundial con la que sueñan los periodistas de las agencias de noticias.

Cerca del mediodía, la Junta tiene el control total de todas las salidas al aire y ha estado enviando mensajes intimidantes, mediante transmisiones abiertas, al centenar de defensores de La Moneda para que se rindan o se enfrenten a un ataque aéreo.

Son las 11:55. y el volumen de los disparos fuera de nuestras ventanas y desde la dirección general del palacio parece estar disminuyendo. De repente, supongo que inevitablemente, desde el noreste, dos aviones de combate Hawker Hunter de la era de la Guerra de Corea con marcas de la Fuerza Aérea de Chile, emergen para hacer un vuelo de reconocimiento a muy baja altura, directamente sobre La Moneda, pasando por encima de nuestras cabezas al interior de Nataniel Cox 47; rápidamente se ladean justo sobre nosotros para lo que finalmente fueron tres pasadas de regreso con fuego real. Los aviones se distancian unos 45 segundos entre sí, esta vez disparando cohetes contra el palacio, y luego se retiran de nuevo por encima de nuestro edificio. Estos ataques duran unos 15 minutos. Primero los oímos y luego los vemos pasar.

Entre el segundo sobrevuelo y el tercer ataque aéreo, me levanto para asomarme a ver si hay algún daño visible que podamos detectar. Una bala pasa silbando junto a mi nariz y se incrusta en el receptor radiofoto que hay a menos de un metro de mi cabeza, sobre una repisa, destruyéndolo. Los francotiradores no se han retirado del campo.

Retrocedo a ras de muro y tengo una vista clara de La Moneda y del tercer y cuarto bombardeo con cohetes. Cuento 15 explosiones (supongo que la ronda de francotiradores desvió mi atención y me perdí algunas: la cuenta oficial más tarde fue de 18), todos impactos directos sobre el campo de Allende. Según mis cálculos, desde el ángulo de los disparos, si los cohetes no hubieran alcanzado La Moneda, podrían haber pasado fácilmente a través de las ventanas de Nataniel Cox 47.

Claramente, el palacio está en llamas, un humo espeso visible desde nuestras ventanas. Ahora podemos oír movimientos de tropas y tanques, órdenes a gritos y más fuego sostenido de fusilería. Las tropas en la Plaza Bulnes parecen estar centrando toda su atención en La Moneda, pero todavía es demasiado peligroso para nosotros levantarnos a comprobar las cosas. Estos heroicos testigos oculares corren el riesgo de perder un ojo o dos, o algo peor.

Efectivamente, el devastador ataque aéreo ha sido el momento decisivo de la batalla por La Moneda. Los soldados del Ejército y los Carabineros se abalanzan sobre el palacio, se oyen disparos amortiguados, ya que han penetrado en el edificio principalmente por el frente, disparos que se van apagando y se vuelven esporádicos.

«Nuestros» francotiradores y fusileros de la plaza siguen disparando contra nuestro edificio y algunas balas atraviesan las ventanas. Suponemos que están haciendo fuego de contención para proteger a las tropas que se dirigen hacia el palacio, o tal vez simplemente están aburridos.

Nosotros, los periodistas, volvemos a hacer nuestro trabajo diario: recopilar noticias en un entorno de alto riesgo y hacerlas llegar al mundo. Es un poco incómodo estar tumbado bajo un escritorio en una zona de guerra y dictar todo, esperando lo mejor. Pero eso es exactamente lo que hacemos desde el final del bombardeo aéreo del mediodía hasta el fin de la tarde.

Los flashes de noticias a Buenos Aires se envían rápida y frenéticamente. «La Moneda cae ante la Junta». «Los ataques aéreos inclinaron la balanza”. “Se desconoce el destino de Allende”. “La Junta declara que controla todo el país”. “El General de Ejército Augusto Pinochet dice estar al mando junto a miembros de las cuatro armas”. “Toque de queda nacional total de 24 horas decretado para los próximos dos días, órdenes de disparar a matar a los que lo rompan”.

Hacia las 3 de la tarde, recibimos una llamada de una secretaria de una oficina que identifica como la del “nuevo responsable de comunicaciones del gobierno», exigiendo que la UPI y todas las demás agencias de noticias internacionales envíen un representante a una reunión inmediata en una dirección a unas tres manzanas de nuestra ubicación. Como jefe titular de la oficina, me asigno a mí mismo esta tarea.

Desciendo por el ascensor, dolorosamente lento, y atravieso la puerta principal hasta la calle, que apenas un par de horas antes había sido el punto de partida letal de un sangriento golpe de Estado. En este momento, la calle está tranquila, pero hay varios cientos de soldados armados, una pieza de artillería y unas cuantas tanquetas estacionadas allí. Todos apuntan con sus armas al palacio, que sigue ardiendo. Doblo hacia la derecha y a pocos metros, en un escaparate, hay otros quince soldados más o menos y un oficial al mando. El suelo está cubierto de sangre. Le pregunto al oficial si es seguro caminar las tres manzanas hasta el punto de encuentro con el tipo de comunicaciones. Me dice que sí, pero que me mantenga pegado a las paredes. Le pregunto por la sangre y me dice: «He perdido a algunos niños».

La reunión de censura es rápida. Nadie quiere volver a pie a sus oficinas cuando anochezca y haya toque de queda. De hecho, sólo yo y otros dos representantes internacionales, de agencias sudamericanas, nos hemos aventurado a asistir. Los demás, dispersos en puntos más alejados de la ciudad, sin duda consideran que es demasiado peligroso andar por las calles. Nos hacen pasar para encontrarnos, sorprendentemente, con un civil que dice haber sido designado por la Junta para «asegurar que las agencias de noticias internacionales sólo informen de la ‘verdad’ sobre lo que está ocurriendo en Chile». «¿Y qué es eso exactamente?», pregunto. «Sólo lo que informa el gobierno». «¿Y si no lo hacemos?». «Te cerrarán el canal». Fin de la reunión.

Regreso a la oficina en menos de una hora, a pie por calles vacías, pegado a los muros de los edificios y cruzando a toda prisa las intersecciones abiertas. Nadie puede garantizar la vida de nadie en las peligrosas calles de Santiago en este momento. No quiero que un partidario de Allende vaya a pensar que estoy colaborando con los soldados, ni quiero que los soldados vayan a pensar que soy un combatiente pro Allende en fuga. El toque de queda entrará en vigor dentro de dos horas.

De vuelta a la oficina y agazapado bajo el alféizar de la ventana, explico las normas de censura al equipo y todos nos encogemos de hombros. Seguiremos haciendo lo que hemos hecho hasta ahora: informando lo que vemos, escuchando y enterándonos por medio de fuentes confiables, con nuevo gobierno o sin él.

De vuelta de la reunión con el censor, me toca dictar directamente a Mendoza, hacer un «primera persona», como lo llamamos.

Debe ser breve -unas 500 palabras- e incluir las imágenes, sonidos y observaciones personales más dramáticas del caos y el peligro que ha encontrado el corresponsal. Hay mucho donde elegir.

Pero mi problema no es el contenido en sí, sino cómo escribirlo. En el periódico Los Andes no hay nadie que hable inglés. Reflexiono un poco y le digo a la transcriptora que voy a dictar mi historia en inglés, pero deletreándola letra por letra en el alfabeto español.

Así, mi frase inicial: «Acabo de pasar las 6 horas más largas de mi vida, que pensé que serían las últimas. Estoy dictando esto tumbado bajo un escritorio en el suelo de la oficina baleada de UPI…» y sale así: «Ee_ espacio aych ah vuh eh espacio jota oo ehs teh espacio bay eh eh ene espacio teh eych erreh oh oo geh aych etc etc». Tardé 45 minutos en enviar lo que debería haber sido una tarea de cinco minutos.

Pero vale la pena. Varias horas más tarde, el editor extranjero de Nueva York informa que mi relato fue recogido y publicado o difundido por miles de periódicos clientes de UPI, emisoras de radio y televisión de EE.UU. y del extranjero, el único informe de este tipo de testigos oculares de Chile que ha llegado a la prensa mundial en lo que va del día.

Al atardecer del 11 de septiembre, cuando se impone el toque de queda que incluye disparar a matar a las personas, el gran fotoperiodista argentino Horacio Villalobos llega corriendo a la oficina de la UPI, con las cámaras colgando de sus hombros, acelerado tras un día entero recorriendo las calles, y con fotos dignas de premio en sus rollos de película sin revelar, mostrando tanques, tropas, calles vacías. Y la última foto de Allende vivo, a la vista del público en un balcón del palacio presidencial, saludando a un pequeño grupo de admiradores/transeúntes un cuarto de hora antes de que comenzara el ataque del Ejército.

Son encuadres verdaderamente históricos. Horacio está en Santiago por encargo de la revista Time, pero también forma parte de la familia UPI, pues es casado con nuestra editora Diana Page, que estaba en Buenos Aires, y es un incondicional del proceso de apoyo a la cobertura del golpe de Estado, editando y traduciendo la copia en español que ahora fluye desde la UPI Santiago a Mendoza, Argentina mediante dictado, y luego retransmitida a la redacción de Buenos Aires, para su posterior retransmisión a NX Cables, la redacción de noticias internacionales en el edificio del Daily News en la 2ª Avenida con Calle 42 en Nueva York, mi ciudad natal. Horacio ha trabajado con la UPI en muchas ocasiones.

En este momento somos íntimos amigos. Está dispuesto a permitir que la UPI sea la primera en ver las fotos, ya que la fecha límite de Time es el viernes, y ésta es una noticia de última hora del día martes. Horacio se apresura a entrar en el cuarto oscuro de la UPI, en la parte de atrás, y empieza a preparar los baños, los productos químicos y demás.

De repente, oímos un tremendo «Hijo de puta» y Horacio sale furioso, lanzando epítetos en español, dispuesto a arrojar a todo el mundo por las ventanas destrozadas. Simplemente no hay líquido revelador en el cuarto oscuro. Un desastre total. UPI TIENE las fotos, pero NO tiene forma de revelarlas.

El toque de queda significa que ningún civil puede salir a la calle durante las próximas 40 horas. Estamos encerrados, sin ninguna posibilidad de obtener líquido revelador ni de utilizar el cuarto oscuro de otra persona.

La AP, por su parte, ha estado transmitiendo telefotos desde su oficina ubicada cerca del diario El Mercurio desde media tarde, tomadas de copias puestas a disposición de las agencias de noticias. Pero no podemos acercarnos al lugar. Mientras nosotros enviábamos testimonios exclusivos horas antes que AP y otras agencias, AP transmite fotos desde las últimas horas de la tarde.

Es pasada la medianoche cuando Horacio y yo por fin intentamos dormir unas horas, eligiendo el frío, implacable pero seguro suelo del cuarto oscuro, confiando en la escasa seguridad que ofrece su pequeña ventana ennegrecida. Cuando el frío nos envuelve y la adrenalina se agota, nos abrigamos. Es otra noche helada. Los otros han decidido quedarse en el hueco de la escalera, aún mejor protegidos, sin ventanas que den a la mortífera plaza de enfrente. A altas horas de la noche, recibimos un angustioso mensaje a través del canal de Mendoza exigiendo que revelemos y transmitamos las fotos de Horacio, sea como sea.

Steve Yolen en la actualidad

En esa silenciosa oscuridad, me convierto en el público cautivo del apasionado discurso de Horacio sobre el delicado arte de cuidar y guiar a los fotoperiodistas en los traicioneros terrenos de las zonas de guerra. Su monólogo se ve interrumpido por esporádicos disparos de fusil en algún lugar de las distantes y silenciosas calles del centro, probablemente el Ejército disparando a los infractores del toque de queda en cuanto los ve, tal y como han advertido.

Mientras tanto, la AP nos ha ganado por paliza en la parte fotográfica. El gerente de fotografía de UPI Latinoamérica, John Mantle, que está monitoreando la situación desde Buenos Aires, nos envía un mensaje a Horacio y a mí para que hagamos lo que sea, literalmente lo que sea, para revelar los rollos de película en sus cámaras. «Orínenlas, méenles encima, miccionenlas, el ácido de la orina les permitirá revelarlas», ordena en un mensaje recibido por el teléfono fijo de Mendoza.

A primera hora de la mañana siguiente, miércoles, todavía agazapados en el suelo por el riesgo continuado de disparos de francotiradores a través de las ventanas agujereadas de la redacción, un pelotón de siete soldados fuertemente armados irrumpe por la puerta de la oficina, listos para disparar; eran una especie de Brigada de Operaciones Especiales, a la que le están picando los dedos por apretar el gatillo. Van puerta por puerta, registrando todas las oficinas y habitaciones del edificio, en busca de armas, líderes izquierdistas, francotiradores contra Allende escondidos, lo que sea. Ya han tenido éxito en los pisos inferiores, nos dicen.

El sargento exige saber si ésta es la oficina de la «UP». Palidecemos al instante, nos quedamos inmóviles como si de repente nos hubiera alcanzado un agente paralizante de acción rápida. «UP» son las iniciales del partido Unidad Popular de Salvador Allende, ahora ilegal. Nosotros, por supuesto, somos la «UPI». ¡Qué diferencia hace una «I»! Si fuéramos UP, probablemente todos habríamos sido detenidos en el acto, torturados y luego desaparecidos.

Señalando los teletipos y el gigantesco logotipo de la marca UNITED PRESS INTERNATIONAL en el tablero de anuncios, Roberto explica finalmente, con cuidado, que somos una agencia de NOTICIAS INTERNACIONAL americana, no el partido político de Allende. El suboficial acepta finalmente su explicación.

El resto de la brigada, mientras tanto, ha estado registrando la oficina, tirando al suelo todo lo que pilla en los armarios, pero sin encontrar nada sospechoso. Se retiran a registrar otras oficinas. Un poco aturdido, entro en el espacio privado del director de la oficina para inspeccionar el desorden, con la esperanza de encontrar algo de comida seca: llevamos 24 horas sin comer. En el suelo, encuentro un paquete que parece ser una caja de galletas saladas o snacks. Pero era algo mucho mejor: una caja de pastillas secas para revelar películas que el director que está de vacaciones, Art Golden, había guardado en su armario particular.

Todos nos quedamos atónitos por este segundo milagro. Le tiro el paquete a Horacio, él revela su película antes de las 8 de la mañana, selecciona y seca las copias, y luego enviamos las preciadas fotos exclusivas de UPI a través de la máquina Telephoto por la potente conexión telefónica de Mendoza. Ha sido un día más en la vida de una agencia internacional de noticias.

Copyright © Steve Yolen August 2023 All Rights Reserved